富士吉田口下山トレッキング

富士吉田口下山トレッキング

9月定例山行

2023年9月24日

参加者17名9月定例山行

2023年9月24日

■コース

島田中央公園(6:00)=藤枝岡部IC=(新東名)=新富士IC=北口本宮冨士浅間神社駐車場(8:10)=(タクシー)=スバルライン5合目(8:55~9:15)…佐藤小屋…吉田口5合目(9:50)…四合目(10:30)…三合目(10:50)…馬返(11:55~12:35)…中の茶屋(13:30~14:00)…北口本宮冨士浅間神社(15:00)…駐車場(15:10)=道の駅富士吉田=山中湖IC=(東富士五湖道路)=須走IC=新御殿場IC=(新東名)=藤枝岡部IC=島田中央公園(18:00)

この時期、会では富士山中腹部のコースを歩いてきた。今回で主なコースはほぼ歩き終える。富士吉田の北口本宮浅間神社Pに駐車させて頂き、タクシーでスバルライン5合目まで上がる途中、大沢展望台手前でガスが出てきた。運転手さんの話ではここはガスが出やすいところだとか。なるほどそこを過ぎると良い天気になった。小御岳神社横の展望地でストレッチ後、吉田口5合目に向い歩き出す。ここはまだ県道702号線、と言われても違和感が…。佐藤小屋までの間南アルプス、八ヶ岳、奥秩父、奥武蔵、奥多摩、丹沢の山々の展望が開けた。下山にかかると思っていたより歩きにくい。石畳の道は滑りそうで気を遣う。暫く下ると苔が綺麗になり、中腹を歩いているのを実感する。このころから所々に木の桝形が現れ、中に石がたくさんある。これは何のために?道の修復用、水抜き用かと話し合ったが本当の使用目的は解らない。私たちは下りだが登って来る人が結構多い。去年の精進湖道とは随分違う。小屋跡や小室浅間神社を見ながら進むと馬返しに着き、昼食タイムとした。ここからは緩やかな道となり、林道富士線を横切ると中の茶屋までは直だった。大休憩を取った後浅間神社に下った。今回はトリカブト、そして林道富士線から急に多くなったサラシナショウマが目を楽しませてくれた。(OSH)

5合目展望広場で準備体操

いざ、スバルライン5合目を後にします。

遠望の八ヶ岳は、特徴的な山容がはっきり見えています。

かつての山小屋跡の解説文や建物の姿が残されている山道です。

5 軽快な下り坂

2合目の小室浅間神社拝殿は、痕跡が残るのみです。

馬返しの石鳥居には、富士山の使いの猿がいます。

馬返しと浅間神社の中間点 中の茶屋は立派な建物でした。

吉田口登山道の起点 登山門

雨が降って水が流れ出した時に、登山道を浸食しないように水を地面に染み込ませる「浸透桝」です。富士山は噴火により出来た山で、削れやすい土壌を守るための工夫です。 浸透桝

秋の爽やかなトレッキングとは名ばかり、シニアの大激走下山歩きで、歩き応え満載の道。テーマは「富士山信仰の歴史と雄大な裾野」とあります。かつての茶屋の跡地や崩壊寸前の建物を見ると、約六十年前の1本の有料道路の開通が、千数百年の参拝道を見事なまでに衰退させてきたと実感させられる。一方、ほぼ平らな吉田口遊歩道、歩けども、歩けども、浅間神社は視界に入ってこない。富士山の噴火で溶岩流が何度もこの雄大で長い裾野を越えて富士吉田の街に届いたと言われている。火山国日本の自然災害は人知を超えた領域で起こるものなんだと思わざるをえない。

スバルライン五合目展望広場で準備体操してスタート、小御岳火山の火口部にある小御嶽神社に立ち寄る。今年はすでに富士山山頂登山の閉山後で、ほとんどが軽装の外国人観光客。昨年はスバルライン5合目から御中道への山行でしたが、閉山日当日で五合目は多くの登山者で溢れていました。佐藤小屋直下の5合目や4合目は、かつて多くの山小屋があり、富士講の参拝者で溢れていた場所だったことでしょう。整備された歩き易い山道を快調な足取りで下っていく。かつて参拝者の昼食場所とされた3合目は麓の眺望が開けた休息地。一気に駆け下ると、馬返しに到着する。吉田口登山道の拠点である馬返し駐車場には数台の車がありました。この場所で木陰に入り、ランチタイム。ここから浅間神社まで平らな遊歩道が約7.5km続いている。長い長い裾野の道を歩き通すと、富士山吉田口登山のスタート地点である北口本宮冨士浅間神社の登山門がゴールに待っていた。

途中の中の茶屋で、吉田うどんを食してみました。コシのある麵と馬肉、キャベツ、ネギがのっていた肉冷やしうどん、実に美味しかったです。ただ、休憩と称して、メンバーを店外でお待たせして申し訳ありませんでした。(SUZ)

途中の中の茶屋で、吉田うどんを食してみました。コシのある麵と馬肉、キャベツ、ネギがのっていた肉冷やしうどん、実に美味しかったです。ただ、休憩と称して、メンバーを店外でお待たせして申し訳ありませんでした。(SUZ)

コース OSHさん 文OSH・SUZさん 写真・ログSUZさん 投稿【SHC広報K】

2023年09月26日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 17:17 │Comments(0) │定例山行

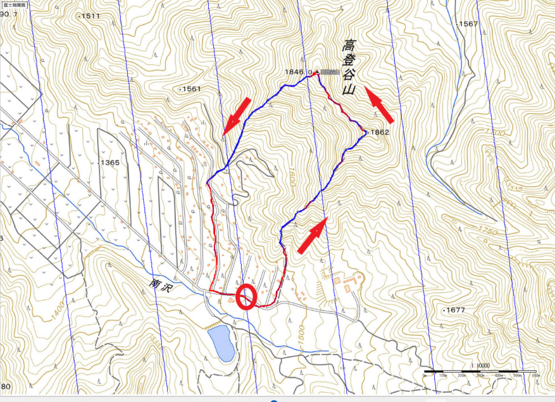

高登谷山

高登谷山

2023年9月14日

2023年9月14日

参加者 7名

■コース

中央公園(5:45)=藤枝岡部IC=韮崎IC=信州峠=登山口近くP(9:10-9:27)…高登谷山南峰登山口(9:30)…南峰(10:57-11:10)…高登谷山(北峰 11:20-12:12)…北峰登山口(13:04)…P(13:14-13:28)=たかねの湯=中央公園(17:42)

高登谷山、登り口の標高が1400mを超すことから選んだ。名前は知っていたが詳しくは知らなかった。会で登ったことがある横尾山登山口の信州峠を越えると暫くで“わらび荘”の看板があり、右折すると別荘地内の駐車地に着いた。駐車地を挟んで東西に南峰、北峰(本峰)の登山口があるが、今回は反時計回りの南峰からとする。別荘地内の登山道を行くと段差の大きな石段、苔むした橋が現れる。苔でふかふかなのは良いが、足を置くと撓んで心許ない。結構急な道を南峰に向かう尾根に乗ると天狗岩に着くがどこが天狗?という感じだが、展望は開ける。南峰は狭く、期待した瑞牆山の展望はすっきりとはいえない。南アルプスも雲に隠れ同様だが赤岳と権現岳は綺麗だ。北峰に向かう道は最初は急だが直ぐに緩やかになる。足に鉄条網が引っ掛かりが稜線の両側はかなりの急斜面。こんな所で牧場?と思った。北峰は南峰より広く展望地だが南アルプスは相変わらず雲の中。それでも昼食を摂っていると北岳が見られた。下山は北峰登山口だが岩場とロープ箇所もあり、慎重に下った。高登谷山は多くはないが山頂にレンゲツツジがあり、または落葉した後の展望を期待する山かと歩いて思っていたが、この時期に涼しく歩けるのはありがたい山でした。

高登谷高原別荘地野外ステージ駐車場からスタートです。

保養施設わらび荘手前が南峰への登山口

高登谷山の南斜面の雑木林を登ります。

しっかりとした道標がある登山道です。

岩の急斜面を登ると展望が開けてきます。

赤岳をはじめ八ヶ岳の峰々が見えてきました。

南峰に到着しましたが、周辺の山々は雲に隠れていました。

南峰から尾根通しの北峰山頂へ向かいます。

信州川上村のレタス畑が一望できます。

八ヶ岳は雲に見え隠れしています。

山頂

山頂でお愉しみのランチです。

ランチを終えて満足の笑顔です。

南アルプスの山々は見え隠れしていました、

急な斜面を別荘地まで下ります。

特徴的な瑞牆山の姿が木々の間から眺められます。

数か所は、ロープを頼りに急斜面を下ります。

コース・文 OSHさん 写真・ログSUZさん 投稿【SHC広報K】

2023年09月18日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 12:06 │Comments(0) │グループ山行

おはようハイキング第140回『青羽根ハイキングコース』

おはようハイキング

第140回『青羽根ハイキングコース』

2023年9月10日

第140回『青羽根ハイキングコース』

2023年9月10日

参加者:14名(一般参加1名含む)

■ コース

藤枝市民の森駐車場6:55→コスモス峠7:30→麦地峠登山口7;50→麦地峠8:00→ちびっこ広場8:20→長塚峠展望台8:35→マンガン鉱山跡地9:00→大井神社の大杉9:20→青羽根集落案内板9:10→コスモス峠9:35→藤枝市民の森駐車場10:10

■担当 焼津・藤枝G

前日の台風も去り、天候に恵まれたハイキング日和となった。

藤枝市民の森駐車場を出発。アスファルトで整備された林道を来た道に沿って戻り、約35分でコスモス峠に到着。初秋であるが名前の由来であるコスモスは周りに見られない。そこから登山口の標識に従い林道から登山道に入り麦地峠まで歩く。そこは片方が開かれて遠方に蔵田集落とその上に高根山や高尾山を望むことができ、その周辺の山々の茶畑には瀬戸川からの靄がかかり他では栽培できない特徴あるお茶ができるのでないかと想像された。そこから少し進むと50M四方の「ちびっこ広場」が現れた。その一方の開けた所から和安倍奥の山々が眺められ、その後ろに雲に隠れた富士山もある。その景色を背にして進んでゆくと長塚峠につく。そこからも、麦地峠と同様な景色を楽しんだ。そこからさらに進むと、昔マンガンを採掘していたマンガン鉱山跡に着く。そこの採掘抗の穴を除くと、人が1人は入れるほどの穴がずっと下まで続いており、よく試掘できたものだと感心する。

尚、このマンガン鉱は江戸時代までは銅の採掘がされていたが、含有量が少ないため閉山とった。しかし、大正時代にマンガン鉱山で再び採掘がはじまり、昭和初期まで続いたと説明されている。

そこから少し進むと「長塚石」という大石が突然現れる。富士川の合戦で敗れた平氏の落人が隠れたと説明されている。さらに進むと大井神社に着く。今から800年前に平家の隠れ住んだ人たちの集落といわれる青羽根地区の守り神として祀られてきたと説明されている。そこの横にそびえる大杉の大木は樹齢700年とされ、人が並ぶとその大きさが実感できる。そこから、神社入り口の青羽根集落周辺の案内板を通り、行に通った舗装された林道を進み、コスモス峠を通過し「藤枝市民の森駐車場」に戻った。

コースの標識に「青羽根パノラマコース」と表示されていた通り、途中の峠では開けた場所があり周辺の景色を眺めることがでるとともに、途中では鉱山跡や平家に関連した集落、また、岡部と藤枝をつなぐ大切な道であったと想像できるなど楽しめたハイキングであった。

コース・文・写真 IKEさん提供 投稿【SHC広報K】