大菩薩嶺

大菩薩嶺

8月定例山行

2023年8月27日

参加者20名 A コース8名 Bコース 12名8月定例山行

2023年8月27日

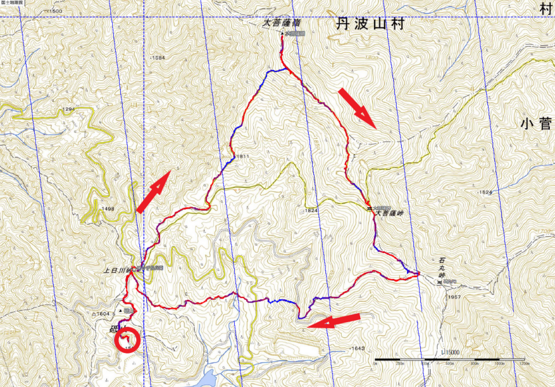

■コース

(Aコース)

大菩薩湖北岸駐車場(8:50)…上日川峠(9:08〜12)…福ちゃん荘(9:42〜53)…雷岩(10:57)…大菩薩嶺(11:08〜42)…雷岩(11:50〜55)…賽ノ河原(12:14〜23 ※小雨パラつく)…大菩薩峠(12:35〜44)…福ちゃん荘(13:20〜33)…上日川峠(13:50〜14:40 ※Bコース待合せ)…湖北岸駐車場(14:55)

累積標高差/581m 距離/8.5km 最高標高/2056m 最低標高/1537m 行動時間/約4時間(休憩含まず)

(Bコース)

…上日川峠(9:00)…福ちゃん荘(9:35~45)…雷石(11:00~11:25)…大菩薩嶺(11:35)…大菩薩峠(12:20~45)…石丸峠(13:10)…小屋平(14:00)・・ロッジ長兵衛(14:40~15:00)・・・駐車場(15:15)

上日川峠駐車場(15:20)==(往路と同じ)==島田(18:40)

■天候:曇り時々晴れ

(Aコース)

連日の酷暑で出掛けるのも思いやられたが、2,000m級の高所に上れば涼しさは大いに感受できた。先月の甘利山と違いコースに木陰が多いのも助かる。夏休み最後の日曜日とあって家族連れを含め大勢のハイカーで賑わっていた。上日川峠から少し離れた湖北岸駐車場にして正解だったようだ。

1班は大菩薩峠から直接、上日川峠へ下るショートコース。Bコースの本隊より2キロ余り短いので、本隊のペースに捉われず余裕を持って歩けるのは気持的に楽だ。と言って大菩薩峠まで5分と違わないのだが……。山稜にはガスが流れ込み続け、期待の富士山眺望は上りの雷岩での山頂部だけに留まったのは残念だったが、直下の大菩薩湖や甲府盆地を望めたことで良しとしよう。上日川峠で本隊の到着を待つ間、ロッジ長兵衛でアイスクリームやかき氷を食べながらまったりとクールダウンしながら、暑い最中の山歩きは頑張らないことに限ると満足のAコースの面々だった。

ところで、会山行での大菩薩嶺は2018年2月の冬季合宿以来で、この時に貸切で宿としたのがロッジ長兵衛だった。参加者18名、飲んで騒いで、翌日はしっかりと雪の山道を歩いてという、かつての“正しい合宿山行”がまだあった頃だった。ロッジ売店のお兄さんはこの時も居たとOさんは言っていたが、私は残念ながら覚えていなかった。(TAN)

Aコースの皆さん

Aコース

(Bコース)

アクセスにも恵まれ、手軽な百名山として人気の大菩薩において、8月定例山行がどんな状況になるかは、心配した点は幾つかあった。道路渋滞、駐車場、登山道、トイレ、休憩場所等々。

結果としては杞憂に終わり、一安心である。天候は、出発時は晴れで猛暑の一日を予感させる。甲府盆地では、南アルプスや奥秩父の山々は雲がかかり、八ヶ岳だけが見えている。車が勝沼から日川渓谷に入ると晴れた青い空に包まれ、快晴の大菩薩湖北岸駐車場に到着。

今回定例山行初参加の新会員を加え、ゆったりと樹林の囲まれた山道を登っていく。Aコースは、大菩薩峠から上日川峠に戻るルート、Bコースは、大菩薩峠から熊沢山に登り、石丸峠から上日川峠に戻るコース。Aコースでは物足りないという会員向けに設定したところ、思いの外希望する会員が多く驚かさせられた。最終的には12人でスタート。大菩薩峠から熊沢山までの100mの登りは、一部枝を掴んでの山道で、苔に包まれた湿潤な山肌は、今日歩いてきた大菩薩の草地の稜線とは全く異なる様相の森である。またすれ違う人も1組のみと静かな山域。熊沢山山頂から南斜面は、低木のみの草地の斜面で、小金沢連嶺が、また一段と輝いた姿を見せている。石丸峠でずっと眺めている人がいたが、この景色はそれほどに美味しい。石丸峠からも快適な山道や岩と樹木で歩きにくい急坂道を抜けて、バス停のある道路へ飛び出す。さらには、川の渡渉で石を飛び越え、沢と尾根を上下する道を歩く。長い道のりに疲れたところに、上日川峠がある。到着したメンバーは、ロッジ長兵衛でかき氷、アイスを乞い求めるのも、それもまた必然、そんな長い夏の山道でした。クールダウン後、駐車場に向かい、1日の山行が終わりました。

帰りの中央高速の車内から、南アルプスのシルエットがくっきりと見えたことが大変印象的でした。(SUZ)

出発前の班別ミーテイング

登山開始後のなだらかな上り

福ちゃん手前3班

福ちゃん手前2班

頂上手前のなだらかな登り坂

雷石での景色と昼食

雷石でのBコース班集合写真

大菩薩嶺での集合写真

頂上付近の野生のシカ

石丸峠手前の苔

一面緑の石丸峠下り坂

Bコース

コース・文TANさんSUZさん提供 写真TANさんSINさん提供 ログTANさんSUZさん提供 投稿【SHC広報K】

2023年08月29日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 17:26 │Comments(0) │定例山行

赤石岳

赤石岳

2023年8月19-22日

2023年8月19-22日

参加者 4名

■コース

8/19(土)

島田(14:20)=白樺荘(16:35)

8/20(日)

白樺荘(6:50)=畑薙(7:00-7:15)=椹島(8:35-8:45)…(10:30-11:00)…下の林道(11:20-11:25)…樺段下(11:50-12:10)…ボッカ返し下(14:07)…赤石小屋(15:30 泊)

8/21(月)

赤石小屋(6:45)…富士見平(7:40-7:58)…北沢水場下(9:18-9:30)…ロスタイム約20分…稜線(11:03-11:10)…赤石岳(11:40-12:30)…稜線分岐(12:50)…水場(13:30-13:40)…富士見平(15:00-15:10)…赤石小屋(15:50)

8/22(火)

赤石小屋(7:25)…ボッカ返し下8:15-8:22)…赤石小屋まで3/5標識(9:10-9:25)…下の林道(10:07-10:15)…椹島(11:30-13:00)=畑薙(14:00-14:10)=白樺荘=島田(1800)

今夏赤石小屋にバイトで入っているMさんを表敬訪問しようと赤石岳を計画した。赤石岳は30数年ぶり、登れるだろうかと心配だが、登れる!と自分に言い聞かせる。初日の宿泊地白樺荘に向かう途中雷雨となる。雷3日という。鳴らないでと祈るしかない。大倉尾根を登りだすと汗が噴き出す。ボッカ返しの途中で祈りも通ぜず雷が鳴りだし、小雨も降り出したが直に治まり、頑張ったご褒美に虹が見られた。2日目はMさんも休みを取って一緒に赤石に登ることに。富士見平を過ぎ、北沢が近づくと花が多くなる。夏の花と秋の花の共演です。花を見ながら進み、水場の上に出たところで単独行者のアクシデントに遭遇。20分程ロスをするが、順調に進んで赤石岳の標識と三角点に挨拶をする。避難小屋の下に6羽の親子の雷鳥も現れていてくれラッキーだ。昼食を摂っているとまたも雷が鳴りだした。急いで稜線から離れ、樹林帯まで頑張るが少し鳴っただけで治まってくれた。小屋に戻り、祝杯を上げた。最終日はまったりと朝食後のコーヒータイム。しかもケーキ付の贅沢な時間を過ごした。下りは休暇のMさんを含めてのんびり下る。椹島に降り立ち、無事完登を祝った。遭遇したくない雷もあったが、久しぶりの赤石岳を堪能でき、幸せな夏山でした。(OSH)

久々の南アルプス南部への山行となりました。椹島から赤石小屋までは、展望のない深い森の山道を登ります。歩荷返しと刻まれた道標を見上げ、汗まみれで、苦しい息づかいの山歩きが続きます。若干泣き出した空模様の下、赤石小屋到着。出会うはずの赤石岳の眺望も明日までお預け。小さな山小屋も、シニアの団体客で一杯の様子。今回は赤石小屋連泊で、ゆったりと山小屋滞在を愉しむことができました。特に3日目、朝食後のケーキ付きコーピータイムは、至福の時でした。宿泊客が出払った食堂で、窓一杯に広がる赤石岳を眺めつつ、あの山頂に立てた満足感を噛みしめたことは、優雅という言葉以外何物でもありません。

赤石小屋の思い出は、椹島へ急ぐ道の途中の休憩場所という印象しかなく、赤石岳の眺望さえ記憶にないほどです。今回のシニアの山旅は、前泊を付け加えて、ゆったりとした行程の設定で、気持ちとしても慌てることないゆとりの南アルプスの山旅となりました。同行のメンバーの赤石岳に登りたいという熱い気持ちには、言葉に尽くせない感動を覚えました。(SUZ)

椹島の赤石岳登山口からスタートです。

赤石小屋へ山道は続く

朝焼けを迎えた赤石岳

赤石岳を目指す皆さん、気合入っています。

富士見平から見上げる赤石岳は、まだまだです。

花その1

花その2

雲の中でしたが、うれしい赤石岳登頂です。

5羽の雷鳥が山頂でお出迎えです。

赤石岳山頂の山名板たちです。

三日目の朝は、ゆったりと快晴の赤石岳展望を愉しみます

赤石小屋小屋番の高橋さんとともに

赤石小屋食堂にSHC会員の版画が

追記

なんということでしょう!こんな私が赤石岳に登れたなんて!赤石小屋二泊だから、楽だよとの誘惑にラストチャンスと思ってしまい、反省しています。登り途中に見えた虹。どこよりも深みのある色をまとった松虫草。頂上付近のとうやくリンドウや岩ぎきょうの群落。満天の星空。真っ青な空を背景にした赤石岳、モルゲンロート!足は遅いし、ぜーぜーするし、バネも錆びつきつつある私。光陰矢のごとし、命短し恋せよ乙女、あれこれ頭の中をかけ巡る。しかし、最後まで緊張の糸を張巡らせて、みんな元気に下山でき感謝の三日間でした。有難うございました!(ISI)

なんということでしょう!こんな私が赤石岳に登れたなんて!赤石小屋二泊だから、楽だよとの誘惑にラストチャンスと思ってしまい、反省しています。登り途中に見えた虹。どこよりも深みのある色をまとった松虫草。頂上付近のとうやくリンドウや岩ぎきょうの群落。満天の星空。真っ青な空を背景にした赤石岳、モルゲンロート!足は遅いし、ぜーぜーするし、バネも錆びつきつつある私。光陰矢のごとし、命短し恋せよ乙女、あれこれ頭の中をかけ巡る。しかし、最後まで緊張の糸を張巡らせて、みんな元気に下山でき感謝の三日間でした。有難うございました!(ISI)雲が湧く富士見平からの富士山

小屋前からの朝の赤石岳

赤石岳山頂に向かう稜線の道

コースOSHさん 文OSH・SUZ・ISIさん 写真・ログ SUZさん 提供 投稿【SHC広報K】

2023年08月28日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 12:12 │Comments(0) │グループ山行

竜爪山

竜爪山(キツネノカミソリを)

2023年8月3日

2023年8月3日

参加者 5名

■コース

中央公園(6:00)=俵峰(7:05-7:20)…登山口(7:27)…高野(富士見峠 9:18-9:30)…薬師岳(10:32)…文殊岳(10:52-11:30)…薬師岳(11:54)…高野(12:30-12:40)…駒引峠(13:08-13:15)…俵峰(14:30-14:40)=中央公園(15:40)

インターネットの書き込みなどでは今年はキツネノカミソリは咲いていないとある。あれだけあったのが本当?と思いながら出掛けた。俵峰の駐車場で蛭、マダニ対策をして歩き出すと地区のおじさん、おばさんから入口の草は刈っておいたよ、気をつけてねと励まされる。植林地内に入ると涼しい。とは言え、直ぐに汗が流れ始めた。歩き始めて2時間で高野に着くが、本当に咲いていない!見つけたのは5株だけ。ネットには去年の台風の大雨で流れてしまったのか、との書き込みもあった。気を取り直して文殊岳に向かうと尾根を抜ける風が気持ち良い。途中でやはり確かめに来たという女性に会う。聞いてはいても確かめたいのは私たちと同じようだ。文殊岳に着くころにはガスも上がって来て展望もなくなってしまった。昼食後高野まで戻り、駒引峠経由で俵峰に。真富士山登山口近くにキツネノカミソリが咲いており、こちらの方が元気だ。来年は市民の森にしようかと思いながら帰路に着いた。

手入れされた俵峰の茶畑のなかを進む。

植林された林を登り詰めます

出ました。一本杉

2022年9月の台風15号が竜爪山に残した爪痕

かつてキツネノカミソリの群生地でオレンジ色に包まれていた斜面は何もない。

2021年8月の富士見峠下の群生地

見つけました、蕾を

わずか数本と寂しげなキツネノカミソリ

竜爪山で咲いて出逢えたことに感謝

文殊岳山頂は霧の中

今年も チャボホトトギスはひっそりと地面にへばりついて咲いていました。

12 俵峰集落に下山すると、道の傍らに立派なキツネノカミソリが

コース・文 OSHさん ログ・写真SUZさん 投稿【SHC広報K】

2023年08月05日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 13:05 │Comments(0) │グループ山行

チョキ

チョキ

2023年7月30日

2023年7月30日

参加者 4名

■コース

中央公園(5:40)=クリスタルライン・チョキ入口ゲート手前駐車地(9:00-9:15)…チョキ登山口(10:20-10:30)…チョキ(11:30-11:40)…鞍部(12:00-12:35)…登山口(12:55)…駐車地(13:35-13:45)=韮崎白山温泉=中央公園(18:00)

今月のひらめはかなりマイナーなチョキ。名前の由来はじゃんけんのチョキを逆さにした形とか、そのまま進めば金峰山です。駐車地からは瑞牆山が見えるが山頂部に雲が載っている。金峰山も見えない、残念。気を取り直してゲート脇を抜け、林道を歩き出す。1時間ほどで登山口のテープを確認して山道に入る。薄い踏み跡をテープ頼りに進むと次第にはっきりしてきた。枝尾根にのるところがちょっと分り難い。鞍部で休憩後山頂への急登を登る。久々の急登だ。狭い山頂に着くが相変わらず瑞牆山には雲がかかっている。一つ先の岩峰は展望台だが見えないので諦めて鞍部に戻った。風が通り涼しく、のんびり昼食とした。枝尾根から離れる時少し下り過ぎてしまい、トラバースで正規のルートに戻る。駐車地に戻る途中から金峰山、瑞牆山は綺麗に見えた。本日一番の目的が果たせて良かったです。帰路美味しいお菓子を求め、温泉にも寄り、中央公園に戻った。

1 林道歩きでは、瑞牆山は雲の中

2 直登の急坂をひたすら登ります。

3 急坂の先に見えるは、チョキ山頂?

4 やっと到着 チョキ山頂。

5 チョキ山頂で、みんなでちょきを

6 チョキの尾根には一カ所展望が開ける場所があります。

7 鞍部の平地で落ち着いてのランチ。

8 とにかく急斜面が続くチョキの登山道

9 帰りの林道で、やっと金峰山が姿を現しました。

10 瑞牆山がまたおいでよと語りかけています。

文・コース OSIさん 写真・ログ SUZさん 提供 投稿【SHC広報K】

2023年08月03日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 22:00 │Comments(0) │グループ山行

山伏

やなぎらんの山伏

2023年7月29日

2023年7月29日

参加者 6名

■コース

島田中央公園(6:00)=猪の段下林道(8:15~30)…猪の段(8:35)…百畳平分岐(9:15)…山伏(10:30~11:15)…百畳平分岐(11:45)…猪の段下林道(12:20~30)=口坂本温泉=島田中央公園

天気 晴れ時々曇り

今年もヤナギランの季節、涼を求めて山伏を訪れました。猪の段登山口から山伏へのピストンのコース。登山口を登ると、すぐにズミの群生地の間を抜けていくのが気持ちいい。緑豊かで緩やかな猪の段からの山道をゆっくりと登っていく。霧がかかったり、夏の日差しが射しこんだりと目まぐるしく森の景色は移り変わるが、山頂での展望が気に掛かる。山伏小屋付近からは、大無間や南アルプスの展望が開ける。西日影沢からの道と合流すると、もう山頂である。見えた見えた、今年のヤナギランは満開で、防鹿柵の中の赤紫色のお花畑が目に飛び込んでくる。静岡市などの保護活動に心より感謝します。ゆっくりと防護ネット越しのヤナギランを愉しむ。南アルプスの展望はくっきりとしているが、東側は真っ白で富士山は全く見えない。そんな山伏の山頂でランチとするも、アブがブンブンと纏わりつき、落ち着かない食事となり、いそいそと駐車場所まで戻ってきた。山伏の山頂も、百畳平分岐のあたりも笹がなくゴルフ場の様な景色となっている。笹が繁茂している保護柵の中とは対照的である。鹿の食害で山の様相は、すさまじく変化していることを実感させられる。帰りは口坂本温泉でぬるぬるしたお湯で、気分爽快、300円もまたうれしい限り。酷暑の街へ帰ってくると、また山伏が恋しくなる。

猪の段登山口はズミの群生地から始まりです。

見えました、防鹿柵の中のヤナギラン

今年は群生地が一斉に咲いています

下から咲き始めた花が、満開に咲き誇っています

山頂から南アルプスははっきりと見えています。

飛び回るアブと格闘してのランチです。

いつまでも続くヤナギラン保護の姿でしょうか

また山伏に訪れるその日まで

文・コース・写真/ログ SUZさん 提供 投稿【SHC広報K】

2023年08月03日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 21:39 │Comments(0) │グループ山行

黒部源流部の山旅

黒部源流部の山旅

2023年7月23~26日

2023年7月23~26日

参加者 4名

■コース

[23日]<自家用車>島田 0:35 = 島田金谷IC = 豊田東JCT = 美濃関JCT = 立山IC = 折立️ 6:33/7:15 … 折立登山口 7:25/7:35 … 三角点 9:46/10:05 …五光岩ベンチ 12:00/12:40 太郎平小屋 14:06 (泊)

[24日]太郎平小屋 6:01 … 左俣の出合 7:36 … 薬師沢小屋 8:49/9:10 … 2354m地点 11:42/12:00 … アラスカ庭園 12:36 … 雲ノ平山荘 13:37/14:09 … スイス庭園分岐 14:27/14:33 … 高天原への分岐 … 高天原峠 17:08/17:37 … 高天原山荘 18:30 (泊)

[25日]高天原山荘 6:00 … 高天原温泉 6:25/7:15 … 高天原山荘 7:40/8:17 …高天原峠 9:32/9:48 … E沢 10:37/10:45 … D沢 11:14 … C沢 11:45/12:15 … B沢 13:03/13:20 … 黒部川出合 13:24 … 薬師沢山荘 16:24 (泊)

[26日]薬師沢山荘 6:42 … 左俣の出合 7:56 … 太郎平小屋 10:10/10:32 … 五光岩ベンチ 11:19/11:30 … 三角点 12:56/13:24 … 折立登山口 15:08 /15:28 …折立️ 15:36/15:58 = 高山IC = 美濃関JCT = 豊田東JCT = 島田金谷IC = 島田 10:50

23日7時35分、折立の登山口から歩き始める。梅雨明け10日と言う通り、日差しが強く気温も急上昇、水分を取らなければたちまち日干しになってしまうところだ。大きな石を木枠で囲った登山道を我慢強く進むにつれて、薬師岳の堂々とした山容が大きく迫ってくる。いつになったら休めるのだろう?と思う頃、太郎平小屋に到着。

24日、6時出発、快適な木道が続き、それが岩と土の下り道になり、薬師沢小屋に着く。細い吊り橋を渡って、雲ノ平への急坂に取りつく。ゴロンゴロンした岩は樹木の下で湿っていたり苔むしていて、滑ること滑ること。急登が終わる2354m地点を過ぎると勾配も緩くなり、台形の上辺に上がった雰囲気がしてくる。アラスカ庭園・日本庭園を通過して雲ノ平山荘に着き、昼食。その後、道を間違えて時間を費やしたが、進路を北に取り、高天原峠を目指す。くねくねした丸太の階段道と梯子が続く急下りのルートは非常に長く感じられた。高天原に着くために避けては通れない必然の道。ようやく峠に着き、そこからは1時間程で高天原山荘にたどり着く。

25日朝食後、更に奥の高天原温泉に行く。ぬるめの、水色に白濁している湯に浸かっていると、よくこんなに遠くまで来たものだ、という感慨が湧いてきた。帰りはピストンで戻る予定だったが、誰もが昨日の長時間の急登急下りはもうごめん被りたい気分だった。高天原峠から大東新道を通って薬師沢小屋まで行くことに決定する。E沢からB沢まで順に登り降りして行くと、水量のある黒部川との出合に達し、やがて薬師沢山荘に到着。いくつか危険箇所のある大東新道を無事通過できて、胸を撫で下ろす。

26日、薬師沢から太郎平まで登り返す。まず急登を汗をかきかき登るが、傾斜は緩やかになり、木道がなだらかに続くようになる。爽やかな高原の風と山野草の可愛い花々が出迎えてくれるのを喜ぶうちに、太郎平小屋に戻ってくる。少し休憩を取り、折立までの長い降りに取り掛かる。ゴロゴロの石に足を取られないよう慎重に歩いてきたら、登山口まで実に4時間半もかかってしまった。(MOR)

2016年8月、4日間の北アルプス山旅で憧れの雲の平を訪れた。(新穂高温泉より入山)そして今夏、山頂は一つも踏まない北ア山旅でその雲の平の再訪と秘湯高天原を目指した。(折立より入山)4日間好天に恵まれ、素晴らしい景色、可憐な花々に癒された。高天原の野天風呂は貸切状態で(無理矢理させたと陰の声あり⁈)朝陽を浴び山に抱かれての至福の一時だった。計画変更になった大東新道も良い経験となった。小屋の管理人から「沢を渡渉する前に登るルートをちゃんと確認して…」と助言を貰って4人で確認しながら進んだ。支流はそれぞれ特徴があり、渡渉する度に群生している花も異なり楽しめた。そして本流の力強い流れと共に歩を進めるのは爽快でもあった。そしてその先の薬師沢小屋は水、出しっぱなしのナント贅沢な小屋だった。長いような、アッという間のような4日間だった。一緒に旅したメンバーに感謝です。(MAS)

4日間の長い長い山旅であった。

黒部の源流部、雲ノ平、そして高天原の秘湯。

老体に鞭打っての、厳しく、苦しい山旅であったが、好天に恵まれた楽しい楽しい山旅でもあった。

秘境、雲ノ平が広々と拡がっている。

源流部より流れ出した黒部川の水は、やがて上ノ廊下を通り、今は黒四ダムになっている平ノ渡を過ぎ、さらに下ノ廊下を下り、日本海に注いでいる。

「日本一遠い温泉」と呼ばれる高天原秘湯。

標高2100mにあり、どの登山口からも1日で辿り着く事が困難で、途中、山小屋で一泊を要する。河原に在る露天風呂は白濁し、泉質も良く、雰囲気もたまらない。渓流の音を聞きながら、蒼穹の天を見上げながら、いつまでも、いつまでも、浸かっていたかった。

この温泉から、さらに北の奥に20分程歩くと竜晶池がひっそりと在った。水晶岳が眼前に迫り、水面には薬師岳が逆さに映る。人っ子一人いない、静かで神秘的な山奥の池であった。

最高の人生の御馳走とは、こんな山旅を言うのであろうか……。(TAK)

(NAG)

文 MORさん・TAKさんMASさん提供 コース絵NAGさん 写真TAKさん提供 投稿【SHC広報K】