伊豆山稜線歩道(仁科峠から二本杉) Bコース

伊豆山稜線歩道(ゆうゆうの森から仁科峠) Bコース 5月定例山行

2024年5月26日

南尾根コース 参加者9名2024年5月26日

■コース

①仁科峠駐車場8:50→②後藤山9:20→③猫越岳山頂の池→④猫越岳山頂10:00

⑤猫越峠10:40→⑥つげ峠手前の大ブナの木(11:00~11:30)⑦つげ峠12:25→⑧三蓋山12:55→⑨滑沢峠13:35→⑩二本杉峠14:02→ゆうゆうの森駐車場15;20→島田

今回はA・B2班に分かれ各班で車に分乗しての山行とした。A班は天城ゆうゆうの森から仁科峠、B班は逆コースの仁科峠から天城ゆうゆうの森までのコースで、中間地点で車両のキーを交換する方法とした。

私は、仁科峠から出発するコースのB班に参加したので報告する。

天下は晴れ、仁科峠の駐車場横の低い笹が広がる展望の良い道を歩き出す。10分ほどで仁科峠展望台に到着。

遠くはガスって、伊豆周辺の山々は眺められたが富士山は眺めることが出来なかった。

展望台からの道は、笹から馬酔木の木が多くなり、その中を歩く。30分位で通過する後藤山を過ぎ猫越岳にむかうまでは、同じように馬酔木群生の中を進んだ。猫越岳山頂手前に「山頂の池」の標識があり寄ってゆく。

池の大きさは100m四方位でヒルムシロというスイレンに似た植物が一面を覆っていた。そこを通過し猫越岳山頂に到着する。

猫越岳からは、馬酔木も多いがブナやヒメシャラなどの原生林が目に付くようになり、所々で満開のシャクナゲが残っており、この時期の伊豆の山の感触を味わうことができた。

猫越峠から20分程歩いたつげ峠手前の大ブナの下で昼食とした。地面と水平に横に這うように伸びた太い枝が伸び、その太い枝に腰掛ける事もでき、他の山では出会うことがないブナの木である。

そこから少し歩いたところがつげ峠で、A班と落ち合い、車両の鍵を交換した。

そこからは、伊豆ならではの雑木林を中を歩いてゆく。途中、滑沢の原点である滑沢峠を通過した後、約30分で、旧天城峠の二本杉峠に到着する。予定時間の都合により、天城ゆうゆうの森を目指して進む。

途中木の橋が3~4か所あるが、かなり朽ちており、慎重に通過する。また、道は雑木林が続き、景色の変化が少ない気がした。約1時間でゆうゆうの森バス停から少し歩いた駐車場に到着した。

天気にも恵まれ、新緑の中を仁科峠からゆうゆうの森までの伊豆山稜線を堪能できた1日でした。

猫越岳山頂の池

猫越峠

二本杉峠

コース・文(IKEさん) 写真(ITOさん) ログ(IKEさん)提供 投稿【SHC広報K】

2024年05月29日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 11:32 │Comments(0) │定例山行

伊豆山稜線歩道(ゆうゆうの森から仁科峠) Aコース

伊豆山稜線歩道(ゆうゆうの森から仁科峠) Aコース 5月定例山行

2024年5月26日

南尾根コース 参加者10名2024年5月26日

■コース

島田中央公園(6:00)=(新東名高速・伊豆縦貫・天城北)=天城ゆうゆうの森(8:30)

天城ゆうゆうの森(8:40)…二本杉峠(9:40~50)…三蓋山…つげ峠(11:30)…手引頭(12:00~12:25)…猫越岳(13:55)…仁科峠(14:50)

仁科峠=牧場の家=(往路と同じ)=島田中央公園(18:00)

天城ゆうゆうの森から仁科峠を歩くコース、アカショウビンの声が聞こえる沢沿いの道を登る。旧下田街道の案内版は立派だが、木橋は朽ち、谷沿いは山肌が崩れた爪痕が痛々しい登山道である。そんな道を登り詰めた二本杉峠からは、快適な伊豆山稜線歩道となる。薄日は指しているが、心なしか涼し気な天候の下、トラバース状の道を進む。三蓋山付近のブナ林が鮮やか新緑の装いを楽しませてくれる。ツゲ峠を越えて、B班と出会う。大ブナ峠手前から、山稜線歩道を離れ、手引頭への登りのルートを探りながら進む。ブナやヒメシャラ、アセビの巨木の森を抜けると、山頂部にたどり着く。天城シャクナゲの巨木にご挨拶、大きな巨木の頭部分は、満開に咲きこぼれているが、下の部分はもう花は散り終えた状態。ブナ林の真ん中で、ランチ。昼食後、手引頭の主、タコブナにご対面。ずっしりとした幹回り、他の者を寄せ付けない威厳と存在感を持つブナは神々しくさえある。山稜線歩道に戻り、猫越岳、後藤山と進んでいくと、本日の終着点仁科峠が見えてくる。宇久須の港が見える展望台からは、駿河湾が広がっていた。残念ながら霊峰富士の姿は拝めなかったが、比較的穏やかな春の陽気のなかで、伊豆の山々が眺められた。仁科峠の駐車場を目指して、1日の山行は幕を閉じる。

朽ちた木橋の架かる二本杉峠への登り

旧下田街道の立派な道標

ほっとする峠、清涼なブナの林

手引頭の巨木の森に分け入る

アマギシャクナゲの巨木の前で

頂頭部には咲き誇るシャクナゲが

巨木なブナ林でのランチ

天城一と言われる手引頭の聖なるタコブナ

ブナ林をおごそかに包み込むような標識

モリアオガエルの卵塊も見える猫越山頂の池

仁科峠展望地からは雄大な駿河湾

コース・文・写真・ログ(SUZさん)投稿【SHC広報K】

2024年05月28日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 11:13 │Comments(0) │定例山行

おはようハイキング24年、6月のお知らせ

おはようハイキング24年、6月のお知らせ

第147回 『小笠山』

第147回 『小笠山』

今回は、愛野駅・掛川駅間を、エコパから三ツ峰、腹摺峠、小笠山トンネルと小笠山北側の稜線を歩くコースです。お腹周りの気になる方をはじめ、朝のひととき、「ハイキング」に出掛けませんか!

●一般の方々もお気軽にご参加下さい

連絡先は本ブログPC画面左上の「オーナーへのメッセージ」をご利用下さい

■日時6月9日(日) 雨天中止

■集合場所

第一集合場所 6:30 島田中央公園第3駐車場)⇒エコパ駐車場

電車の場合 6:19 島田駅―JR―6:42愛野駅)徒歩‐‐エコパ

最終集合場所 小笠山総合運動公園 ふれあい広場横 トイレ前 7:20AM

■コース

愛野駅~集合場所(7:30)~法多山奥の院~三ツ峰(8:45)~腹摺峠(9:40)~展望台(10:30)~富士見台霊園駐車場(11:00)~掛川駅(11:30)

ルート定数13.9 距離10.1km 累積登り470m 累積下り458m 行動時間(3時間15分)

なお、霊園10:16、11:16発の循環バスあり(38分掛川駅北口着 100円均一

注意)

・エコパの駐車場開門時刻は、開催イベントの有無により、7:30頃になる場合もあります。

・富士見台霊園駐車場に下山後の回送用車両(エコパ行き)を用意します。

■担当:旧市内南・金谷以西

投稿【SHC広報K】

2024年05月25日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 12:48 │Comments(0) │お知らせ

十枚山

十枚山

2024年5月21日

参加者 7名

■コース

中央公園(5:50)=正木峠(7:20-7:37)…地蔵峠(8:28-8:40)…展望地(9:30)…岩岳(9:45)…下十枚山(10:40-10:45)…十枚峠(11:07)…十枚山(11:35-12:10)…下十枚山(12:55-13:05)…岩岳(13:25-13:40)…地蔵峠(14:12-14:25)…正木峠(14:53-15:06)=中央公園(16:50)

今月のひらめはシロヤシオを愛でに安倍奥に。新緑のパッチワークの山々を車中より眺めながら正木峠、一番乗りに到着。登山口のお地蔵さんに挨拶をして地蔵峠に進んだ。こちらのお地蔵さんにも手を合わせて、振り返れば駿河湾、伊豆半島も見え期待も高まる。しかし、岩岳に歩を進めるが見回してもお目当てはなかなかみつからない。登山道に落下している白い花をみつけ、見上げれば申し訳なさそうに残るシロヤシオに「ありがとう」だった。来年以降のために今年はお休みなのねと納得。下十枚山で少し休憩し次の十枚山を目指す。十枚峠辺りからの笹原帯の気持ちいい稜線歩きは好きだなぁ。山頂は広く開放的で眺望もあるのだろうが、ガスっていて残念。ランチの間にガスが流れ期待をさせてくれはしたが…。とりあえず私の初十枚山登頂に一人「万歳」だ。帰りも同じコースを下った。一日、目に優しい新緑、様々な緑の競演を楽しんだ。ガスが立ち込んだ景色は幻想的でもあった。サプライズもあった。岩岳近くの笹道を入り込んだ先の絶景の展望地。今日もたくさんの景色、出会いに感謝となった。(MAS)

前回の大札山のアカヤシオに続き初めての下十枚山のシロヤシオの山行でした。

他グループが昨年同じ日に行った感想に「予想をはるかに上回るシロヤシオの群落に感激!歩いても歩いても続く花のトンネルは女子にピッタリ、、、 」とありましたので、それは期待してました。が、ぱらっと花びらが落ちているばかりで、咲き終わったのかこれから咲くのかわからないほど。

あたり一面シロヤシオの樹々、来年リベンジの機会があれば是非また行きたいと思います。

鳥の鳴き声花の名を一向に覚えられませんが、シロヤシオは心に残りました。また、笹を抜けての高所展望地、遠くの山々が美しく、そのままダイブしたいくらいの絶景でした。

十分に歩きごたえのある山行でした。(URA)

意気込み充分の正木峠

岩岳手前の岩場からの展望雲多し

南ア方面雲だらけ

先端に行ってみないと気が済まない様子

今年のシロヤシオは花がなし、ツツジもまばら

目をこらせば、シロヤシオの花が数輪

十枚山でのカウント10

コース(OSHさん) 文(MASさん・URAさん) 写真・ログ(SUZさん) 投稿【SHC広報K】

2024年05月22日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 20:46 │Comments(0) │グループ山行

真富士山

真富士山

2024年5月17日

参加者 2名

■コース

島田(6:30)=俵峰(8:20-8:30)…引落峠(9:28-9:35)…大滝(10:05-10:10)…一本杉分岐(10:26-10:32)…巻き道終点(11:35-11:40)…真富士山(12:16-13:10)…富士見岳(14:27-14:35)…駒引峠(15:07-15:15)…林道(15:38)…俵峰(16:05-16:15)=島田(17:30)

俵峰Pから登山口まで集落内を行き、山道に入る。次第にそこそこ急になって引落峠に着いた。大滝手前では虎ロープが張られ、山側にう回路ができていた。前回ひらめで歩いてから10数年、変わっていても不思議ではない。滝は結構流れており気持ちがいい。一本杉分岐からの巻き道はこんなに長かったかな~と思えた。途中の苔の着いたガラ場からも伐採跡の展望地を過ぎても長い。ようやく真富士山に向かう九十九折に入り、あと1ピッチと足に言い聞かせる。稜線に出、直ぐに山頂に着いた。今日は貸し切りかなと思っていたら先客が一人。新城市の吉祥山の麓がご自宅とか。訪れたことがある(ひらめの前のオシオツアー)と話すとあんなに低い山によく来てくれたと言われた。真富士峠から第3登山口に戻るという先客と分かれ、私たちは駒引峠に向かい南下する。この尾根は所々に自然林が残り好きな道だ。稜線の一本杉分岐手前で小鹿の池に寄ると池畔の木にモリアオガエルの卵がびっしりと着き花が咲いたようだ。池の中にはオタマジャクシも泳いでいる。檜の大木、一本杉を見、富士見岳に。すっきり見える富士山とはここでお別れ。ゆっくり休憩して駒引峠へ。峠のお顔が欠けた石仏に今日も歩けたお礼を言い、俵峰までの1ピッチを下った。良い晴れと富士山、南アルプスの展望に満足の山でした。(OSH)

登山口

大滝

真富士神社

山頂で富士山を眺めながらのランチでした

山頂より南アルプス

小鹿の池、白い花?かと思ったらモリアオガエルの卵がたくさん!!

自然林の残る気持ちいい尾根歩き

富士見岳より真富士山を振り返る

駒引峠の顔の欠けてしまった石仏

山頂からの展望、小鹿の池(名前があったんですね?!)のモリアオガエルの卵の木、面白みのない植林帯歩き(笑)気持ち良かった尾根歩き等々。歩いただけたくさんの景色が自分の中に蓄積されていくのは嬉しいことです(MAS)

ルート(OSHさん) 文(OSH・MASさん) 写真・ログ(MASさん) 投稿【SHC広報K】

2024年05月19日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 17:25 │Comments(0) │グループ山行

天上山

天上山

2024年5月11-12日

参加者 13名

■コース

5月11日(土)

島田駅(5:26)=(JR東海道本線・伊東線・伊豆急)=下田駅(8:51)=神新汽船フェリー乗場9:30=(船)=神津島港(前浜)11:50=旅館送迎車=黒島登山口(12:10)

黒島登山口(12:20)…黒島山頂(13:15~30)…裏砂漠…展望地(13:55~14:10)…新東京百景展望地(14:25~35)…天空の丘(14:40~45)…天井山(572m)山頂15:00~25)…不入が沢…白鳥登山口(16:20)…旅館(17:00)

5月12日(日)

旅館(9:00) 島内散策、買い物、温泉保養センター

神津島港(前浜)(14:10)==(往路と同じ)==島田(21:20)

離島の低山天上山は、島田の山々から、透き通った冬の駿河湾の先に、その姿が捉えられる。伊豆大島三原山の次は、神津島へとの合言葉のものと、3月に企画案内をしたところ、多くの皆さんの参加を得ての山行となった。どんな状況になるかは、心配した点は幾つかあった。ルート設定、混雑度、山行日設定、アクセス方法、フェリーの欠航、宿泊場所等々。

結果としては、海岸から山頂まで歩くという当初の予定は果たせなかったが、晴れに恵まれて快適な離島の山トレッキングができた。黒島登山口から見上げる山道は、急なジグザグ道だが、振り返れば、海と島の集落が一望できるなど開けた景観があり、気持ちが高揚する。2合目、3合目と書かれた標識や時折吹き渡る風は登る者への心地良いエールとなる。10合目の標識が見えた。ここから一気に黒島山頂へ向かう。山頂は360度の絶景、遠望の富士山もうっすらとした薄化粧で出迎えてくれた。裏砂漠、不動池へと歩む山道は、ツツジが咲く群生地あり、砂の砂礫道、大きなシダに覆われたジャングル、岩を登る岩稜道と様々な様相を見せてくれる。またすれ違うトレッキングの人たちも増えてきた。

これが離島の低山なのかと思い知らされたのは、天空の丘からの景観。360度水平線が見える。もう満足したところへ、天上山最高地点が待っていた。もう言葉がない。今日の天気に感謝しかない。竜のオブジェにしっかりと手を合わせた。

不入が沢へ進めば、天上山の崩壊地すさまじい姿を見下ろすことができる。白島登山口への下山道は、苔に包まれた湿潤な山道で、今日歩いてきた稜線や黒島登山道とは全く異なる様相の森である。ただひたすら岩と樹木で歩きにくい急坂道を下り、白島登山口に到着。ここから天上山を見上げつつ、1日の山行が終わりました。2日目は事前の天気予報では崩れるとの事でしたが、曇りで推移し、買い物、温泉保養センターまで歩く人、バス、タクシーとそれぞれで出発までの時間を楽しみました。

下田より出発

神津島前浜港より天上山

黒島登山口より天上山へ向かいます

同じく黒島登山口

十合目まで道標が続きどんどん登って行きます

トベラ

黒島展望山360度の展望です、富士山も微かに見えました

裏砂漠に向かいます

裏砂漠のオオシマツツジ

裏砂漠展望地より祇苗島(ただなえじま)三宅島 御蔵島も見える

不動池 天空の丘経由で天上山へ

新東京百景展望地より利島、新島、式根島

天空の丘より

不動池

天上山に登ります(正面奥)

天上山頂

山頂より前浜方面

下山

不入ガ沢(はいらないがさわ)

白島下山口

白島登山口に着きました

今夜の宿に向かいます

2日目

前浜港より温泉保養センター(左端奥)、歩く、片道バス/タクシーそれぞれで出発時刻まで過ごしました

前浜港より天上山

温泉保養センター

うず巻き岩

左端奥 温泉保養センター

コース・文 (SUZさん) 写真(KUD,SUZさん) ログ(KUDさん) 投稿【SHC広報K】

2024年05月13日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 12:39 │Comments(0) │グループ山行

ヒマラヤ・クーンブ山群トレッキング 第三部

ヒマラヤ・クーンブ山群トレッキング 第三部

2023年12月30日~2024年1月5日

参加者 3名

■コース:

1月4日:

ジョサレのロッジ 7:40 … モンジョ … トクトク 10:20 … パクディンのロッジ(昼食)11:30 ~ 12:45 … ガット … ルクラのロッジ 16:30 〈泊〉 【行動時間: 8時間】

1月5日:

ルクラのロッジ 8:45 … ルクラ空港 8:50 ~ 11:50 == カトマンズ・トリブバン空港 12:40 == ホテル 13:40 …(昼食)… ホテル(休憩)…(夕食)… ホテル 22:00 〈泊〉【行動時間: 4時間55分】

1月4日:

トレッキング6日目、長いと思っていた行程もあっという間に最終日。初日にルクラから下ってきた200mの標高差を今度は登らなければゴールできない。親密な感じのする宿の夫婦が見送る中、前日と同様7時40分にトレッキングを開始した。朝の冷気で気分も引き締まるのを感じながら、平坦な道を進んでモンジョ、さらにチュモアを経て、初日に宿泊したパクディンのロッジに11時30分に到着し、昼食となる。この数日で好みになったミルクティーで最後の登りのために活力をつけた。予想通り、ルクラへの最後の登りは長く感じられ、身体に応えるが45分ピッチで乗り切る。16時過ぎ、見覚えのある入山管理所のゲートをくぐると、ルクラの街が始まる。土産物店の並ぶ表通りを通り抜け、初日に朝食を取った空港前のロッジに16時30分に到着。唐突にゴール地点に突入する感じでトレッキングは終了した。夕食はそれぞれが好みの山小屋料理を注文する。飲み物は紅茶、あるいはミルクティーとし、祝杯はカトマンズまでお預けとした。

1月5日:

トレッキング7日目、そして最終日。昨晩お別れをしたはずのポーターのタサンは、家への帰宅を遅くして、律儀にも我々とガイドのタパさんを空港のチェックインカウンターまで見送りに来てくれた。彼は今回の仕事のため、2日かけてルクラまで歩いて来ていたとのこと、感謝感激だ。8時45分空港へ移動、記念にタサンと一緒に写真を撮る。ボーディングチェックを受け、さあ出発かと思いきや、おそろしく待たされた。カトマンズから物資だけを積んだ飛行機が着いて積み荷を降ろし、先に待っていた乗客が搭乗して飛び立ち、またその繰り返しだ。結局、我々の乗った飛行機が飛び立った時は11時50分になっていた…。飛行機の窓から見える眼下のいくつかの集落や白銀に輝く高峰を目に焼き付け、エベレスト街道と別れを告げた。そして、長い間頭に描いていたヒマラヤトレッキングとエベレストとの対面で、最高の誕生日を迎えられた喜びを感謝とともに胸にしまい込んだ。

カトマンズ・トリブバン空港に無事帰着、タメル地区で昼食を取り、ホテルに戻ってしばらく休憩を取る。夕刻、日本食レストラン「MOMOTARO」に繰り出し、無事トレッキングから帰還したことを喜んで祝杯をあげる。

<追記>

= ルクラ空港物語 =

私たちのトレッキング第一歩は、ネパール東端のコシ州クーンブ地方にあるルクラ空港から始まった。空港の標高は2,846m、それよりはるかに高い山々が周囲にそびえる中、丘の上のわずかなスぺ-スに作られている、そして高山地帯ゆえに周辺の天候は変わりやすく予知が困難である、と説明すれば、パイロットにとって離着陸が困難なことは想像に難くないだろう。往路カトマンズからルクラ空港に着いた時には、私たちにはこの空港についての予備知識はあまりなかったので、着陸する前後の短い時間にも格別恐怖を感じることもなかった。

後で知ったことだが、滑走路は長さわずか527mであり、水平ではなく、進入路に向かって傾斜率が12%ある。しかも滑走路の末端は急峻な崖になっていることから、着陸のやり直しは難しく、離陸時に速度を誤ると崖下に落ちることになる。滑走路は崖に向かって下方に傾斜しているので、小型飛行機が離陸する様子を見ていると、ちょうどパラグライダーが丘の上を走って行って崖から滑空するのに似ている。そんな訳で、帰路この空港からカトマンズに向けて私たちの乗った小型機が首尾よく離陸できた時には、思わず小さな拍手をしてしまった。そうは言っても、この空港での事故率よりはるかに多い年間5,000人ものトレッカーが無事到着出発しているのだから、パイロットの技術は相当卓越していると言わなければならない。事実、ネパール政府は充分経験を積んだパイロットにのみ、この便の操縦を許可しているそうだ。

歴史を紐解くと、ルクラ空港はテンジン・ノルゲイとエドモンド・ヒラリーの尽力を得て、1964年に建設された。その当時の空港の写真を見ると、滑走路は舗装路ではなく、土でならしたダートコースである。テンジン・ノルゲイとエドモンド・ヒラリーはご存知の通り、1953年世界で最初にエベレスト登頂に成功したペアである。その偉業を達成して以来、彼らはそれぞれの方法でこの地域に学校や病院を開設したり、シェルパ族ガイドの安全と地位向上のために努力してきた。彼らがルクラ空港の建設に力を注いだのも、エベレスト山域をめざす登山家やトレッカーがルクラまでの陸路で危険な目に遭って命を落とさないですむようにと考えたためである。年月を経て、ルクラ空港の名称は2008年にテンジン・ヒラリー空港へと改名された。ヒラリー卿は同年1月に亡くなっているので、空港の改名は彼らへの敬意と感謝を表してのことだったと思われる。

ここに空港がなかった時代、エベレスト山域に到達するためには、カトマンズから車両で数時間かけてジリという町まで入り、そこからルクラまで1週間かけて歩かなければならなかったという。当時、それは非常に困難で危険な行程だった、特にモンスーンの季節にはなおさらである。空港ができてからはこの山域での遭難者の数は格段に減り、それと同時に、空港はエベレストBCへの玄関口となり、世界中からやって来るトレッカーの数は急激に増えていったという。それにより、航空運賃、トレッキング企画旅行社の収入、ロッジの宿泊料、山域への入山料などのツーリズムによる経済効果も著しく成長してきている。

ナムチェ~ルクラ

ナムチェ~ルクラ

ナムチェ~ルクラ

ナムチェ~ルクラ

ルクラの街並み

ポータとの別れ

最後に泊まったロッジの前

ルクラ空港

ルクラ空港

ルクラ空港

コース・文(MORさん) 投稿【SHC広報K】

2024年05月12日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 21:08 │Comments(0) │グループ山行

おはようハイキング24年、5月のお知らせ

おはようハイキング24年、5月のお知らせ

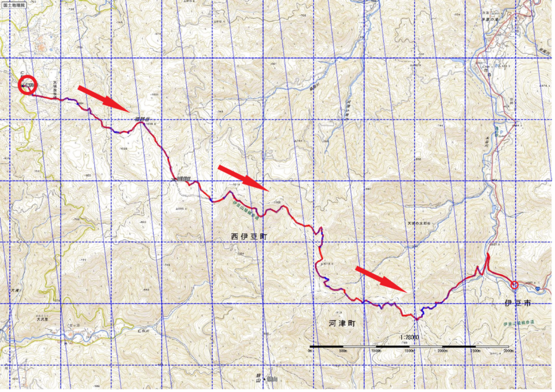

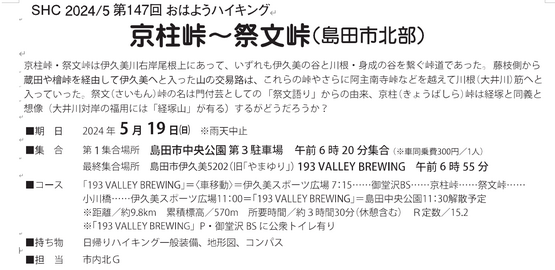

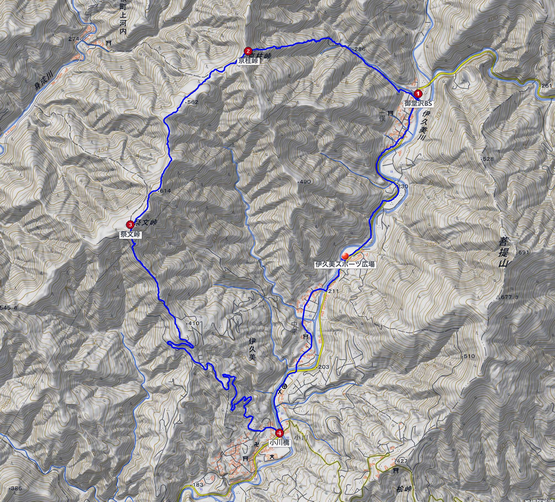

第147回 『京柱峠~祭文峠(島田市北部) 』

第147回 『京柱峠~祭文峠(島田市北部) 』

祭文峠は郁美側右岸尾根上にあって、いずれも伊久美の谷と川根・身成の谷を繋ぐ峠道であった。

藤枝側から蔵田や檜峠を経由して伊久美へと入った山の交易路は、これらの峠やさらに阿主南寺峠などを越えて川根(大井川)筋へと入っていった。祭文(さいもん)峠の名は門付芸としての祭文語り」からの由来、京柱(きょうばしら)峠は経塚と同義と想像(大井川対岸の福用には「経塚山」が有る)するがどうだろうか?

●一般の方々もお気軽にご参加下さい

連絡先は本ブログPC画面左上の「オーナーへのメッセージ」をご利用下さい

■日時5月19日(日) 雨天中止

■集合場所

第一集合場所 島田市中央公園第3駐車場 午前6:20分集合(車同乗費300円/人)

最終集合場所 島田市伊久美5202(旧「やまゆり」)193 VALLEY BREWING 午前6:55分

■コース

193VALLEY BREWING=<車移動>=伊久美スポーツ広場7:15...御堂沢BS...京柱峠

...祭文峠

※距離/約9.8km 累積標高/570m 所要時間/約3時間30分(休憩含む) R定数/15.2

※「193VALLEY BREWING」P・御堂沢BSに公衆トイレ有り

■持ち物 日帰りハイキング一般装備、地形図、コンパス

■担当 市内北G

投稿【SHC広報K】

2024年05月08日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 20:51 │Comments(0) │お知らせ

御岳山から大岳山

御岳山から大岳山

2024年5月4-5日

参加者 2名

■コース

5/4(土)

島田=御岳(12:41)=御岳山ケーブル滝本駅=御岳山山頂駅(13:25-13:50)…御岳山(14:15-14:25)…奥之院(15:15-15:22)…御岳山宿坊(16:15 泊)

5/5(日)

宿坊(8:50)…芥場峠(10:30)…大岳山荘(10:52-11:05)…大岳山(11:26-11:45)…鋸山(13:00-13:10)…愛宕神社(15:00)…奥多摩駅(15:23)=島田

以前会の山行で御岳の山上集落の御師の宿坊を見て機会があれば泊まってみたいと思っていたが、今回話がまとまり御岳山から大岳山の縦走となった。ケーブルを使わないで下から参道をとも思ったが、鈍行を乗り継いでは時間が足りなく文明の利器のご厄介となった。山頂駅で昼食を済ませて歩き出す。御嶽神社に参拝後奥之院を目指すが結構急だ。奥之院に参拝し横から奥之院峰に登り来た道を引き返して今宵の宿の宿坊を目指す。立派な門構えの横の杉も門に劣らず、です。翌朝、7時からの神社拝殿で行われる朝拝式に参列し清々しい気持ちになる。宮司さんからどこが見えているのかを説明して頂いたが霞んでいるのが残念だ。宿に戻り朝食後女将さんに以前奥多摩に住んでいた(現在は伊豆在住)山野井さんがピオドール賞で頂いた金のピッケルを見せて頂き、手に持つ機会を得た。山野井さんが興味のある人に見せてあげてくださいとこの宿坊に預けていったとか。思いがけない経験をした。朝食後大岳山を目指す。大岳山荘跡までは急なところはないが、過ぎると山頂に向かって急登となる。山頂からは富士山が良く見えて嬉しくなる。大岳山からの急な下りが終わると鋸山直下までは自然林が多く、新緑と垣間見える富士山に気持ちよく歩ける。鋸山からは岩場の急なところもあり少々気を使う道だ。予定より少し時間がかかったが気持ちよく歩けた2日間だった。(OSHさん)

2018年8月の定例山行で訪れた御岳山。Oさんと一緒に担当をし、参加者45名、大型バスでの移動、

慌ただしい行程ではあったが、レンゲショウマの群生、ロックガーデンの散策では樹々の緑、沢の流れ、滝に癒された

記憶に残る山行だった。

今回はそのOさんとの再訪、御師集落での宿泊、御岳山から先の未知の縦走を楽しみにの山旅となった。

両日天気に恵まれ、新緑は眩しいほどで吹き渡る風も心地良く5月の山に浸った2日間だった。

(5月の風というと「薫風」「青嵐」という言葉が浮かぶが日常生活ではあまり使わない、

でも改めて調べてみてあの風はまさしく「青嵐」だったと思った)

今回の3つのプチ感動

①御嶽神社拝殿での「日供祭」(毎朝神饌を献上するお祭り)の参加は良い体験だった。式の終了後拝殿内から観た外の景色も感動だった。

正面に日の出山が見えた。その先に皇居があり、鎌倉幕府の時はもっと西を向いて立ってたのだと説明を受けた。

自分の立ち位置を変えればこんな風に見えるんだと妙に納得。スカイツリーがはっきり見えたのも嬉しかった。

②宿坊で登山家山野井泰史さんがピオレドール賞を受賞した時授与されたという「金のピッケル」に触れることができた。

これが感動ではなくて、朝食時女将さんと話していて「山を歩く人だったらどうぞ…」という出会いだったので…ただ山を歩いて終了ではなくて、

その行動を他に受発信することで起きる事態があるのかと納得。

③小田急線車窓からの見えた富士山、小さいわけではないのに低くて、思わず「小っちゃ!ホントに富士山?」

とつぶやいてしまった。富士山の前に2023年4月定例の矢倉岳が半端ない存在感で鎮座しているので面白かった。

見たことのない富士山の一面だった。(MASさん)

遥拝所からの奥宮

奥之院までの参道

奥之院

朝拝式に参列前

拝殿より日の出山、5関東一円を一望…

金のピッケルを手に

宿坊を出発

大岳山

新緑がまぶしく、気持ちの良い風も吹いて

展望はない鋸山

イワカガミの群生

愛宕神社を通過して

ゴールの奥多摩駅到着

コース(OSHさん)文(OSHさん、MASさん) 写真・ログ(MASさん) 投稿【SHC広報K】

2024年05月07日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 20:36 │Comments(0) │グループ山行

茶臼岳・上河内岳

茶臼岳・上河内岳

2024年5月3日(金)

参加者 1名

■コース

沼平ゲート駐車場(3:20)…畑薙大吊橋(3:30)…畑薙山(5:45~50)…2072m峰(7:00)…茶臼岳(8:30~40)…上河内岳(10:10~20)…茶臼小屋(11:25~359…横窪沢小屋(12:45~50)…ウソッコ沢避難小屋(12:40~50)…ヤレヤレ峠(12:35~40)…畑薙大吊橋…沼平ゲート駐車場(15:15)

賑わっていた茶臼岳

雪の影響で山行時間が読み切れず、前日の夜から駐車場に泊まり、登山口まで自転車で行くことにしました。結果、ほぼ雪は溶けており夏時間と変わらず歩けひと安心。ただトレーニングが主だったので、残念な気持ちもあり。

鳥小屋尾根のハイ松帯は、ピンクテープがたくさん有り、ルートを辿れば比較的少ない藪漕ぎのみで行けました。1748mで西に下るポイントは、ついつい北東尾根に行きそうになります。

本日の雪は、表面が柔らかくキックステップのみで行けました。凍っていたら軽アイゼンが欲しくなると思います。チェーンスパイクを装着されている方もいましたので、まだ滑り止めの携帯は必須だと感じました。

午前中の稜線は、風もなくポカポカ陽気で、素晴らしい眺めを十分に堪能でき最高の気分でした。

鳥小屋尾根は、誰とも会えず静かな山行でしたが、下りはたくさんの方達とすれ違い、さすがGWです。

夜明け間際の鳥小屋尾根

畑薙湖を見下ろす

2400mで、そこそこの雪

富士山もくっきり

ガレ部の縁を慎重に

稜線に合流

茶臼岳の山頂

上河内岳へ向かう

上河内岳の山頂

茶臼小屋の水場はジャブジャブ

ウソッコ沢小屋ちかくの滝

畑薙大吊橋に帰還

コース・文・写真・ログ (ASAさん) 投稿【SHC広報K】