オートルート縦走(スイス)

オートルート縦走

2024年7月1~7日

参加者 1名 (ツアー名:夏のオートルート縦走・シャモニ~ツェルマット)

■コース

6月30日

ジュネーブ空港 14:20 ~ 14:45 =〈専用車〉= シャモニー 15:50 〈泊〉

7月1日

シャモニー駅 8:28 =〈電車〉= ヴァロシン 9:02 =〈ケーブルカー↑〉= 頂上駅 (1600m) 9:40 … バルム峠(フランスとスイスの国境、2191m) 11:35 … 昼食12:35 ~ 13:20 … フォルクラ峠(1526m)15:50 =〈専用車〉= ル・シャーブル 16:45〈泊〉

7月2日

ル・シャーブル 8:00 =〈ケーブルカー↑〉= ベルビエール 8:46 … ラショー 10:12 =〈ケーブルカー↑〉= モン・フォール(3329m)10:30 ~ 11:30 =〈ケーブルカー↓〉=トルティン 11:55 … シヴィエ(昼食)13:20 ~ 14:10 … 木造教会 15:10 … ヴェイソナ 17:25〈泊〉

7月3日

ヴェイソナ 8:45 … マグラッペ =〈ケーブルカー↑〉= ティソン (2110m) 9:30… レ・テローラ(2415m)… モン・カレ(2468m)11:00 … エセルツェ(2198m)12:20 … 昼食 13:00 ~ 13:40 … ル・ミリオの分岐 15:50 … 舗装路 (1650m) 16:30 =〈専用車〉= グリメンツ 18:20〈泊〉

7月4日

グリメンツ 8:00 … 旧市街散策 =〈専用車〉= ツィナール(1674m)9:00 … ル・シエッソ (昼食)11:25 ~ 12:05 … 2400m地点 13:43 … ホテル・ヴァイスホルン(2337m) 15:10〈泊〉

7月5日

ホテル・ヴァイスホルン 8:00 … 湿地帯 9:45 … 分岐 10:35 … メイド峠(2789m) (昼食) 11:15 ~ 12:10 … ベラトーラ湖 13:40 ~ 13:55 … ティニョーサ 15:11 ~ 15:40 =〈ケーブルカー〉= サン・リュック 16:00 =〈専用車〉= テーシュ 17:30 〈泊〉

7月6日

テーシュ 7:40 =〈専用車〉= テーシュアルプ 8:05 ~ 8:10 … 展望地 10:00 ~ 10:20

… スネガ(昼食)11:40 ~ 12:10 … フィンデルン(休憩)12:30 ~ 13:00 … H.エクセルシオール/ツェルマット 14:30 〈泊〉

7月7日

H.エクセルシオール 7:50 … ツェルマット駅 8:00 ~ 8:10 = 〈登山電車〉= スネガ 8:20 ~ 8:30 … ライゼー(湖1)8:35 … モージゼー(湖2)9:04 … グリュンゼー

(湖3) 9:58 … グリンジゼー(湖4) 10:58 … フルーアルプ小屋(昼食) 12:25 ~ 13:20 … シュテリーゼー(湖5) 13:45 ~ 14:10 … ブラウヘルト 14:50 =〈ゴンドラ〉= スネガ 15:05 ~ 15:25 =〈登山電車〉= ツェルマット駅 15:35 … H.エクセルシオール 15:50 〈泊〉

7月8日

H.エクセルシオール 8:40 … 駐車場 9:00 = 〈専用車〉= サン・ベルナール 11:00 ~ 11:30 = ジュネーブ空港 12:30

6月30日

ドバイ空港から6時間半かかってジュネーブ空港に着く。スマホの時刻も現地時間に変わる。一行15名は2台の車に分乗して空港を後にする。間もなくスイス・フランス国境を通過し、高速道路を疾走し、約1時間後にシャモニーのホテルに到着する。ホテルではメインガイドのメラニーさんが地元のあんず、お菓子、ジュースなどを用意して出迎えてくれた。

①シャモニーの市街

②夕食のメインディッシュ

7月1日

電車でヴァロシンまで行き、ケーブルカーに乗り換え頂上駅へ(標高1880m)。そこから歩き始め、バルム峠を目指しトラバース気味に登っていく。ガスが立ち込める中、最高地点(2300m)を通過。足元から下方に雪渓が始まっていた。バルム小屋のあるバルム峠(2190m)

について休憩。フランス・スイス国境の石碑の所まで行くが、雲が厚く垂れ込め、モンブランは見えない。少し下って放牧用の牛小屋と牛飼いの小屋がある所で昼食。朝受け取った袋の中身はハム・チーズのサンドイッチとりんご、それにチョコバー。再び下り始め、草原を通り樹林帯に入り、平地に降りてくると、様々な色のお花畑が出迎えてくれて身も心も癒される思いだった。古い馬車道をゆるく登り、山道をしばらく登ると水路沿いの小道に出て、間もなくフォルクラ峠に着いた。待っていた大型車2台に分乗してル・シャーブルのホテルに移動する。

<行動時間: 6時間10分>

①バルム小屋

②フランス・スイス国境の石碑

③アルペンローゼ.

④ランチタイム

⑤視界が良くなる

⑥フォルクラ峠

7月2日

8:00にホテルを出発、ケーブルカーを2本乗り継いでベルビエール(2200m)に着く。水路に沿った細い道を40分歩く。晴れていれば右手にモンブラン山群が見渡せる場所なのだが、今日も雲に阻まれて山群はほとんど見えない。ラショーから再度ケーブルカーに乗る。ケーブルカーが発車し急上昇を始めて数分後、突然雲が切れ、私たちは雲海の上に飛び出した。その瞬間、全員が歓声を上げた。雲の上は快晴だった。私たちはモン・フォール展望台(3328m)に立ち、モンブラン山群、グランコンバン、ダンブランシュ、マッターホルンなどの山々を心ゆくまで眺めた。北側のトルティンまで別のケーブルカーで下山、その後、ゆるい坂を歩いて下り、平らな草原を進んで行き、冷たそうな川の近くでザックを降ろした。そこでガイドさんたちが作ってくれた野草のスープを片手に、ピクニックランチを楽しむ。更に草原を歩き続け、雨後の泥だらけの山道を下り、最後はビッセ・ド・ベックスというかんがい用の水路に沿って進み、ようやくヴェイソナという町の谷に面したホテルに着く。<行動時間: 8時間40分>

①水路沿いの道

②左の高い山がモンブラン

③3つの尖峰のうち中央がマッターホルン

④モンフォール頂上のモニントント

⑤本日のランチ

⑥ナンダ渓谷が見えてくる

7月3日

スイス南東部では私たちが着く数日前に大洪水が起こり、予定していたコース途上の橋が流されてしまった。その上、冬雪が例年より多く降ったため、コース上に雪がまだ残っていて通過することができない箇所があるという。そのため、今日は予定を変更して別ルートを歩く。ホテルから歩いてマグラッペまで行き、ケーブルカーに乗って頂上駅のティソンに登る。そこからずっと南下し、本日の最高地点であるモン・カレの山頂(2468m)を越える。色々な花が咲いている草原の中を進んだ後、左側に谷を見下ろし、右側には2600~3300mの尾根が続く中腹の山道をずっと歩く。途中の古い小屋の横で昼食を取る。ガイドさんたちが岩の上に大きな草の葉を敷いて、そこに載せてくれたパン、チーズ、ハム、生野菜などを好きなだけ取って食べる。再び今日の目的地のグラン・ディクセン湖を目指して歩き続けるが、メラニーさんは私たちのペースでは時間がかかり過ぎると判断し、目的地手前の分岐から下に向かう道をジグザグに下って車道に出る。待っていた専用車2台に分乗し、1時間30分かけてグリメンツのホテルに到着する。

<行動時間: 7時間45分>

①ケーブルカーの駅

②ゲンチアナ(リンドウ)

③モン・カレの山頂へ向かう

④斜面に現れたアイベックス

⑤雪解け水の流れを渡る

⑥グランディクセン・ダムはまだ見えない

7月4日

ホテルを8:00に出発、グリメンツの古い町並みを見て歩いた後、専用車でツィナールまで行き、そこから9:00に歩き始める。始めから急斜面が続き、500m登ると少しなだらかになる。しばらくお花を見ながら歩き続け、少し開けた所で11:25に昼食休憩。この日のメニューはチーズのオープンサンド、ビーツ、クスクスのサラダなど。この辺りから、後方に山頂が台形をしたマッターホルンが見え始める。ツェルマットから見えるマッターホルンの山頂は尖っているが、見る方向によっては山頂は台形に見えるという。これは日本ではほとんど知られていない事実だ。雪解け水の豊富な小川を渡って、更に2100~2400mの緩やかな山腹の道を歩く。左後方を見下ろすと、大きな谷の底に昨日泊まったグリメンツの町が見えた。この快適な山道も最後になり、少し下って、15:10にホテル・ヴァイスホルンに到着。

<行動時間: 7時間10分>

①グリメンツの旧市街

②急斜面を登ると視界が開ける

③お花を見ながら歩く.

④中央がマッターホルン、山頂は台形である

⑤振り返るとマッターホルンとダンブランシュが

⑥ホテル・ヴァイスホルンが見えてくる

7月5日

予定ではホテル・ヴァイスホルンからメイド峠に向かい、稜線を超えてグリューベンに下ることになっていたが、峠から先の道がまだ雪に埋もれていて通ることができないという。そこで、メイド峠には登るが、分岐まで引き返してティニョーサまで歩くことになった。分岐からは雪を踏んでジグザグに登っていく。峠に着いてみると、すぐ南側にモニュメントのような大きな岩が立ちふさがり、北側の稜線にはメイドスピッツという尖峰がそびえている。典型的な鞍部の地形である。確かに峠から先の道は真っ白な雪の中だし、峠の向こう側の山々は白い雪に覆われ、中腹は雪と青黒い岩盤がまだら模様をなしている。ここで昼食を取り、分岐からは来た時とは違う道を進む。溶けかけている雪渓のすぐ横を通り、岩を乗り越えてベラトーラ湖に着いて休憩。ここで空を見上げると、ひつじ雲が群青色の空いっぱいに広がっていて、日本ではおよそ見たことのない風景だった。この後は、幅の広い道を昨晩泊まったホテル・ヴァイスホルンを遠目にぐるっと大回りに囲むように歩いて、ティニョーサに着く。ケーブルカーでサン・リュックに降り、ずいぶん長い時間車に乗ってテーシュに移動する。テーシュから先のツェルマットには車両は進入出来なくなっている。ツェルマットに向かう観光客はここで車を駐車場に停めて、電車に乗り換えて行かなければならない。

<行動時間: 8時間10分>

①メイド峠に向かう道

②雪が残る分岐

③メイド峠

④峠より南を望む

⑤空いっぱいのひつじ雲

⑥ティニョーサの手前

7月6日

専用車でホテルを出発、東側の山腹をジグザグに登り、展望箇所でしばしフォトストップ。テーシュアルプで下車し、登山道を歩き始める。マッターホルンの眺めはこの辺りが一番良かった。てっぺんにかかる一筋の薄い雲さえ、頭に巻いたスカーフがなびいている風情で、ほんのアクセントでしかない。テーシュとツェルマットの町並みが谷の底に見える。途中の道の脇にエーデルワイスが咲いていたので、誰もがそれぞれ写真に収める。エーデルワイスの盛りは2週間先だということで、7月初旬は見る機会が滅多にないのだ。谷を見下ろす展望地で休憩するが、風が強く、ここでジャケットを着る。スネガまでゆるく下ってきて、近くのライゼーという湖の近くでサンドイッチの昼食を取る。ゆっくりする間もなく、雨がぱらついてきたので、ザックを背負ってハイキングコースを下に向かう。マーモットが前方の霧の中に見えたが、カメラを構える暇もなく、視界から消えてしまった。雨がしっかり降ってきたので、途中にある小さなカフェに入り肩を寄せ合って座る。ワインを飲む人もいれば、ホットチョコレートを飲む人もいた。30分ほど談笑していると、雨足が弱くなってきたので、再び下山を始める。少し進むと、〝ショーン″よりふっくらした羊の群れが草を食べていた。山道に座り込んでいる羊もいて、その脇を遠慮がちに通り過ぎる。更に小さな色とりどりの花を眺めながら下り、ツェルマットの集落に入り、今日の宿であるホテル・エクセルシオールに到着する。

<行動時間: 6時間20分>

①登山道前方にマッターホルン

②エーデルワイス

③谷底を覗くと町並みが

④スネガ

⑤牛小屋を改造したカフェ

⑥ツェルマットのアプト式電車

7月7日

昨日訪れたスネガまで登り、5つの湖をめぐるハイキングに行く。ツェルマット駅から登山電車に乗り、スネガで下車。霧が濃く、昨日昼食を取ったライゼーの湖は全く見えない。2番目のモージゼー(人造湖とのこと)も少し霞んでいる。3番目のグリュンゼーまで来ると、少し霧が晴れてきた。湖面に針葉樹林が映り、神秘的である。メラニーさんは、晴れていれば見えるはずのマッターホルンを背景に一人一人にスマホのカメラを向け、アプリを使ってマッターホルンの輪郭を書き加えた写真に仕上げてくれた。更に、グリンジゼーまで来ると、別の日本人グループが来ていて、そこに咲いていたエーデルワイスの写真を撮っていた。その後は氷河の縁まで来て、モレーンの上を歩いて登ったが、この氷河は百年前と比べて非常な速度で後退してしまったという。モレーンから少し離れたところにあるフルーアルプ小屋に立ち寄り、近くの草原でガイドさんたちが用意してくれたオープンサンドの昼食を取る。1リットルの紙パックに入ったガスパッチョ(スペインの冷製スープ)が美味しかった。山小屋からしばらくゆるく下って歩き、最後のシュテリーゼーという湖に来る。晴れて風のない日なら〝逆さマッターホルン″が見えるのだが、晴れてきたのに山の上方は雲がかかり雄姿は見えず、湖面も揺らいでいて山は映らず、残念この上ない。ロートホルンの山を右手に、氷河下方の谷を左に見て歩き、ブラウヘルト駅に着く。ゴンドラに乗ってスネガまで下り、登山電車に乗り継いでツェルマットに戻る。

<行動時間: 8時間>

①霧の中で生き生きしている花

②グリュンゼー

③モレーンから氷河の谷を見る

④ブルーアルプ小屋

⑤シュテリゼーの向こうのマッターホルン

⑥ブラウヘルト駅近くにいた山羊

7月8日

今朝はマッターホルンを見られる最後のチャンスだというのに、日の出前から窓の外を見ても、山にはもやがかかっている。朝食後も出発直前までマッターホルンの方向を目を凝らして見ていたが、やはり雲は晴れない。8:40にホテルから歩き出し、町はずれの駐車場で待っていた専用車に乗る。ここで、次の仕事が入っているメラニーさんとお別れをし、ジュネーブに向かう。皮肉なことに、外は次第に晴れてきた。途中サン・ベルナールのサービスエリアのような所で停まり、昼食用のランチを買って再び移動。レマン湖のすぐ近くを通過する。レマン湖はヨーロッパ第2の大きさで、琵琶湖より少し小さいという。ローザンヌでガイドのジョーさんとも別れ、ジュネーブ空港に到着して車を降りる。日差しが強かったが、町の中でも空気がカラッとしていて快適だった。

①ツェルマットの朝

②マーモットの剥製

③ツェルマットの教会

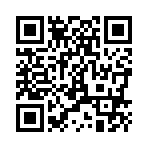

以下にオートルートのコース図を示しておく。これはあくまでも推奨されている道筋で、決定的なルートがある訳ではない。実際に歩いた場所は多少違うが、私が歩いたコースを書き込むことは不可能なので、だいたいこんな感じだとわかってもらえれば充分である。

コース・文・写真 (MORさん提供) 投稿【SHC広報K】

2024年08月29日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 10:51 │Comments(0) │グループ山行

北八ヶ岳 天狗岳を唐沢鉱泉から周回

北八ヶ岳 天狗岳を唐沢鉱泉から周回

2024年8月11日

参加者 3名

■コース

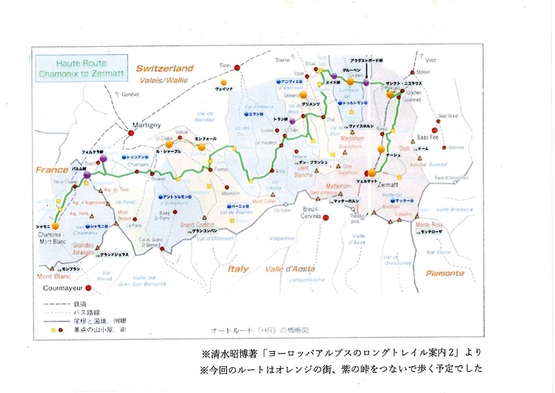

島田(5:00)=唐沢鉱泉P(7:30~45)…枯尾ノ峰分岐(8:50~55)…第一展望台(9:45~55)…第二展望台(10:20~25)…西天狗岳(11:00~30)…東天狗岳(11:45~50)…中山峠(12:35)…黒百合ヒュッテ(12:40~55)…唐沢鉱泉P(14:45~15:00)=島田(18:00)

懐かしい砂利道を車で2.5㎞上がれば、涼しい唐沢鉱泉に到着。たくさんの車で溢れ、さすが山の日。西尾根登山口から反時計周りで天狗岳を周回する。緑の苔が美しい樹林帯を登りつめ、身体が慣れてきた頃には、稜線に出る。心地よい風と夏空が映える稜線が見事だ。どこまでも歩き続けたい誘惑に駆られる。大岩の斜面を登り切れば、西天狗の山頂だ。早くも夏の終わりを感じさせるトンボを愛でながら昼休憩。文明堂の甘いカステラと冷えたゼリーのデザートありがとうございました、TさんKさん。となりの東天狗を経由し、中山峠へ。岩下りに疲れた頃に現れる木道が、身体に嬉しい。昼過ぎに訪れた黒百合ヒュッテは、大勢の方が名物のカレーやビーフチューを味わっていた。時間に余裕がないので、眺めるだけとし、滑りやすい苔岩に気疲れしながら下山した。2時間弱も登れば、夏でも快適な稜線へ辿り着ける天狗岳は、人気な訳です。

唐沢鉱泉より反時計回りで登る

登り口

途中の第一展望台

第二展望台より西天狗岳

岩場を登る

西天狗岳より東天狗岳

西天狗岳頂

東天狗岳

中山峠へ向かう

岩場は続く

中山峠

黒百合ヒュッテで休憩

あと1ピッチ

苔の森を下る

沢水でリフレッシュ

コース・文・ログ(ASAさん提供) 写真(KUDさん) 投稿【SHC広報K】

2024年08月12日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 13:20 │Comments(0) │グループ山行

粟ヶ岳 西山コース

粟ヶ岳 西山コース周回

2024年8月10日

2024年8月10日

参加者 2名

■コース

島田(6:00)-日坂IC-西山桜の郷P(6:20-6:25)・・・延命地蔵分岐(6:38)・・・鉄塔(7:03)・・・385.8m三角点(7:08)・・・山頂へ分岐(7:16)・・・Mさんと出会い(7:35-7:40)・・・阿波々神社(7:44)・・・粟ヶ岳山頂(7:47)・・・かっぽしテラス(7:52-8:08)・・榎峠への尾根下降点(8:15)・・・道路(8:24)・・・西山沢コース分岐(8:37)・・・榎辻(8:40)・・・きまま峠・・・西山桜の郷P(9:00)-千羽IC-道の駅掛川-島田(9:50)

残暑を考慮し京柱祭文峠ではなく粟ヶ岳(西山コース)はどうかと下見。登りは整備され道幅もあって登りやすい、木々に遮られ日差しも強くない。最後の登りは日向に出るので暑いがすぐに日陰に入るので苦にならない。頂上に寄りかっぽしテラスで暫し休憩、昨日からの雨の後なので水蒸気が多く遠望はきかない。下りはもう一つの尾根から西山に下る。こちらも整備されていて歩きやすい。舗装路からは途中沢コースと尾根コースと分かれるが、尾根コースを帰った。沢コースも涼しいだろう。実際9月の時にはどちらから西山に下るかは悩ましい。西山桜の郷へは千羽ICからの方が道が分かり易い。登りはじめは18℃だったが、すぐに23°Cと気温はどんどん上がり、アブラゼミ、ミンミンゼミ、ヒグラシの鳴く中だったがそれでも午前の早い時間なので楽だった。京柱祭文より近く、いっぷく処より登るより木々も多く涼しいから本番はこちらに変更します。

距離6.4km 累積標高登り504m下り519m

西山桜の郷Pより出発

すぐに左の尾根に乗る

それなりに急登

385.8m三角点

粟ヶ岳頂上へ

頂上

かっぽしテラスで小休止

西山へもう一つの尾根を下る起点

下った先のその登りの起点

沢コース起点

榎辻を通って尾根コースで西山桜の郷Pへ向かう

コース・文・写真・ログ(KUDさん)投稿【SHC広報K】

2024年08月10日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 14:16 │Comments(0) │グループ山行

北八ヶ岳 大河原峠、大岳・北横岳周回

北八ヶ岳 大河原峠、大岳・北横岳周回

2024年8月4日

2024年8月4日

参加者 3名

■コース

島田(5:00)=大河原峠(8:35-45)…双子山(9:10-20)…双子池(9:50)…天狗の露地(10:20)…大岳分岐(11:30)…北横岳(12:40-13:10)…亀甲池(14:15-30)…天祥寺平(14:45)…大河原峠(15:20)=島田(19:20)

大河原峠の30台ほどの駐車場はほぼ満車、かろうじて広場の隅にスペースを見つけ駐車。雲が多いが、蓼科山は見え隠れしている。双子山からは展望が開ける。双子池までの道は、快適な山道。双子池から、当日の体調等により、2人は大岳へ、1人は亀甲池に向かうこととした。双子池から大岳・北横岳を目指す道は、なかなかタフな難路。天狗の露地までは、急登の岩稜帯が続く。岩の上の狭いスペースに、両足でバランスを取りながら、乗り越えていく。その後も、ルートが不明瞭なうえ、緊張を強いられる岩稜帯の道が続く。やっと北横岳と大岳の稜線に到着。なお、この双子池へ向かう道をパーティで下山しているグループを見かけたが、行動が制約されて、引率するガイドも苦慮している様子であった。稜線の山道も、半分程度は岩稜帯の道。北横岳直下は、鎖場もある急坂の道に変わるが、強い雨が降り始める。幸いにも、北横岳に到着し、ランチをしていると、雨も止み、雲も取れて、周辺の山々が徐々に姿を現す。広く、落ち着いた山頂は、気持ち良いひとときを与えてくれる。地図でこれからのルート確認するが、亀甲池までの急傾斜の山道が続く。歩き始めは、周囲の山々の景色を眺めつつ、小気味よく下っていく。その後樹林帯に入ると、岩混じりの山道を一気に下っていく。岩稜帯ほどの緊張は強いられないが、先ほどの雨で、木の根っこや岩は濡れて、滑り易くなっている。長い、この急な山道を登ってくる多くのグループとすれ違う。亀甲池に到着。1名と合流して、天祥寺平への平坦な笹原の道を進む。ほどなく、右折して、大河原峠に戻ってきた。

まずは腹ごしらえの大河原峠

峠をスタートです

双子山山頂は、雲の中

蓼科山が姿を現し始めました

神秘的な双子池です

岩稜地を乗り越えていく大岳への山道です

開けていて平らな岩だらけの「天狗の露地」です

やっと稜線の大岳分岐にたどりつきました

北横岳北峰からの蓼科山です

亀甲池に降りてきました

亀甲池の上空は、青空が

ルート・文・写真・ログ(SUZさん提供) 投稿【SHC広報K】

2024年08月06日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 13:23 │Comments(0) │グループ山行

悪沢・赤石岳

悪沢・赤石岳

2024年8月2日~4日

2024年8月2日~4日

参加者 1名

■コース

8/2 晴れ 島田4:00-6:15畑薙臨時P-畑薙BS7:30-椹島8:25...8:42椹島ロッジ...8:47赤石岳東尾根コース登山口...8:52滝見橋...10:00岩頭見晴らし...10:47小石下...12:05清水平12:17...13:01蕨段...13:14見晴岩...14:26駒鳥池...14:37駒鳥池駐車場...15:10千枚小屋

8/3 晴れ/曇り 4:16千枚小屋...4:48千枚岳4:55...5:43丸山5:46...6:23悪沢岳6:31...7:40荒川中岳避難小屋7:43...7:48中岳7:50...8:03前岳8:06...8:26お花畑(荒川前岳南東斜面)8:34...9:07荒川小屋9:10...10:07大聖寺平10:10...11:14小赤石岳の肩11:16...11:33小赤石11:36...11:46赤石岳・小赤石岳間分岐11:49...12:08赤石岳12:10...12:27赤石岳・小赤石岳間分岐12:30...13:02北沢源頭13:15...14:01富士見平14:04...14:33赤石小屋

8/4 晴れ/曇り・雨 赤石小屋7:05...8:09休憩ポイント...8:26カンバ段8:29...9:47赤石岳東尾根コース登山口9:56...10:00椹島ロッジ...椹島BS13:00ー畑薙BS14:15ー畑薙臨時P14:25ー16:35島田

体調は今ひとつながら大変天候に恵まれた山行だった。一日目の千枚小屋までははっきりとした記憶は無いが、木々に覆われて直射日光に当たらずに済んだのが幸いだった。

二日目起きた時は熱もたいしたことなく咳も出ないのでそのまま早出した。この日は素晴らしい一日で写真や遠望や花を見ながら立ち止まり歩きの繰り返しでゆっくり歩いた。北アルプスの槍も、中央アルプス、その向こうの御岳、南アルプスの仙丈、甲斐駒(北岳は角度のせいか見えず)、手前の塩見、そして五合目あたりから雲の上を突き出した富士山が荒川前岳までの間ずっと見えた。天気予報通り小赤石岳あたりから雲が出て来て、赤石岳では遠望はきかなかったが歩いてきた荒川方面はまだ見ることができた。以後雲霧でどんどん視界は悪くなる一方の中赤石小屋へ向かった。赤石小屋ではMASさんの歓待を受けた。IKEさんの版画も見た。千枚同様、赤石でも食事後は早々に眠りについた、というか横になった途端に眠ってしまった。

三日目朝は昨晩は見えなかった聖、赤石、荒川が良く見えた。四時に起きてしまったが、出発は七時、出発前はMASさんが相手をしてくれ暫く話してから腰を上げ椹島に下った。以外と快調に下ってしまい椹島には十時についてしまった。バスの空席が13:00発にあることがわかりそれまで椹島で服を乾かし、一方で喉を潤した。13:00発のバスに乗った途端雨が降り出した。本当に天候に恵まれた山行だった。

椹島より出発

コース・文・写真・ログ (KUDさん提供)投稿【SHC広報K】