大森山

大森山(愛知県新城市)

2023年12月19日

参加者 4名

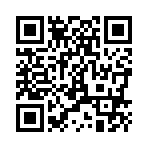

■コース

島田(6:35)=上新戸砂防ダム(7:58-8:10)…大森山分岐(8:40)…大森山(8:57-9:10)…分岐(9:20)…城山(10:30)…展望地(11:00-11:40)…城山下分岐(12:50)…大森山分岐(12:50)…上新戸砂防ダム(13:15-13:25)=島田(14:40)

昨年あるいた浅間山から城山の先を繋ぎたいとの思いから大森山から城山を計画した。砂防ダムから歩き出すと道は雨水で土が流された少し歩きにくい道となるが稜線に近づくと歩き易くなった。大森山山頂手前は結構急だ。静かな山頂だが標識は賑やかに4個もあった。分岐に戻り城山を目指す。先の分岐で稜線コースを歩いて帰路に巻き道を取ることにする。アップダウンを繰り返し城山に着くが時間も早いので昨年の林道展望地まで足を延ばして昼食とした。だが富士山は雲の中、残念!それでも今までひらめで歩いた三岳山、霧山、観音山。深南部や粟ケ岳からの大井川流域の山を眺めながらの昼食は贅沢だ。巻き道を戻り、砂防ダムに戻ると歩いている間青空だった空が曇ってきた。歩いている間の青空に感謝して帰路に着いた。

砂防ダム前に駐車

法面にある大森山への登山道

標識が賑やかな大森山山頂

手入れされた杉林の県境の山道

朝方曇っていた空も一面青空に変わってきました

地味な城山山頂に到着です

富士山こそ見えませんが素晴らしい林道展望地

展望地の端からは遠州灘

遠くには雪化粧の南アルプスの峰々

三岳山から大井川水系の山々まで見飽きない眺望

コース・文(OSHさん) ログ・写真(SUZさん) 投稿【SHC広報K】

2023年12月20日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 21:33 │Comments(0) │グループ山行

白岩寺山~城山忘年山行

白岩寺山~城山忘年山行

12月定例山行

2023年12月17日

参加者22名12月定例山行

2023年12月17日

■コース

島田市中央公園体育館前07:51…08:32白岩寺公園P08:44…08:59白岩寺山09:09…09:13地蔵山09:15…金谷沢山09:29…八幡山09:45…09:51八幡パノラマ台09:58…10:30波田山10:32…島田市中央公園11:55…→(忘年会)

今年最後の山歩きは中央公園を基点にホームグラウンドのトレーニングコース。暖かかった前日までとは一変、冬本番突入。集合場所は本当に寒かった。三班に分かれて大津谷川沿いに白岩寺登山口まで進む。強風にさらされて早足にもなる。登山口からは総勢24名となりパノラマ台までアップダウンを繰り返す。

多くのメンバー各々が利用しているコースだろうが、クラブ山行で歩くとまた違うんだなと感じた。程よい緊張感もあった。

雲ひとつない青空の下、冬の空気はきりりとして気持ちいい。パノラマ台で休憩をとり、しばし展望を楽しむ。富士山、伊豆半島、近隣の山々、飽きることない眺めだった。その先は歩く人も少なくなりピンクテープを頼りに進む。私も立石稲荷、旧焼却場方面にそれぞれ下りたことはあるが初めてこの道を歩いた。国1バイパス波田トンネルを通る時この道を意識はしていたが、今回トンネルを越えることができた。

十数年前は荒れて歩ける道ではなかったが、有志の尽力で整備されたという話も聞いた。波田山の三角点を過ぎ、竹林を下る班、ロープを使っての班に分かれて車道に下りた。

そして次の城山を目指した。パノラマ台もそうだが、城山の山頂もほぼ180度の展望だ。360度パノラマが素晴らしいと思ってはいるが、この半分の展望も何故かいいなあと思う。国1バイパスと山に囲まれた田んぼと集落、この狭さと懐かしさが落ち着くのか。

この目の前の田んぼに水が張られ~田植え~青々とした稲~黄金色の稲穂~収穫に至る風景を観にここまで時々登るのも有りだなと思った。さあ、次に目指すは忘年会場だ。

体育館前で準備体操

白岩寺山

地蔵山

金谷沢山

八幡山パノラマ台

城山登り

城山

忘年会

文(MASさん) コース ログ(KUDさん) 写真(SINさん KUDさん)

2023年12月19日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 16:15 │Comments(0) │定例山行

大平山

大平山

2023年12月13日

参加者 2名

■コース

島田駅=伊東駅(8:19-8:35)…円山公園(8:55-9:10)…前田家丁石(9:45)…大平山(10:27-10:40)…展望地(10:48)…四辻(11:28)…柏峠(11:53-12:00)…お乳観音(12:16)…馬場の平12:27-13:00)…林道(13:32)…伊東駅(14:10)=島田駅

定例山行下見

伊東駅から円山公園までは舗装路を行くが、途中に結構な坂があり疲れる。公園には上下にトイレがあり助かる。階段を上がると山道となり、前田家の丁石が現れ、中の字の印が見られ、山頂手前に掛けてあった。このあたりから右手にユーカリが見られ、辺りにユーカリの香りが漂う。間もなく大平山に着き、城ケ崎、大島が望める。すぐ先の展望地からは富士山も望めるが残念ながら雲の間から少ししか見えなかった。定例山行ではここで昼食としたい。芝生広場方向に少し下り、標識に従い柏峠に向かうと暫く急な下りとなる。緩やかな道を行くと柏峠に続く稜線に出る。左折し、ここから柏峠までが長く感じられた。峠に着き柏トンネルを見に右に下ると口を開いたトンネルに着く。住民に利用された道だが、冷川峠に県道が開通すると忘れられた存在となった。峠に戻り、先を進むと送電鉄塔があり、悲しい話が伝わるお乳観音となる。林道状の道を行くと馬場の平に着く。広大な展望が広がり気持ちがいい。ここではゆっくり休憩を取りたい。標識の市街地方面に従い下ると舗装路に出、市街地までは40分程だった。短いが急坂もあり、伊東市では「ゆったり湯めまちウオーキングコース」とうたっているが、ゆったりではなく、しっかりトレッキングコースだが、市の標識は多く、安心して歩けるコースだった。

大平山頂

柏トンネル跡

馬場の平より伊東市

馬場の平より大室山

コース・文 (OSHさん) 写真・ログ(MASさん) 投稿【SHC広報K】

2023年12月16日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 09:25 │Comments(0) │グループ山行

「塩の道」番外篇「山住古道とアカクボ沢の栃巨木」

「塩の道」番外篇「山住古道とアカクボ沢の栃巨木」

2023年12月10日

参加者 6名

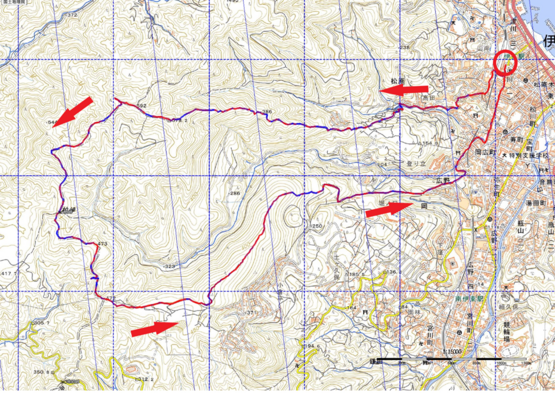

■コース

島田中央公園P(6:30)―島田金谷IC―〈新東名〉―浜松浜北IC―〈R152〉―水窪向市場―〈K389〉―山住河内浦(8:20)

河内浦(8:40)…鳥居橋…〈山住古道〉…二合目(9:08)…六合目(9:50)…山住峠(10:25〜30)…常光神…1108三等三角点「山住峠」(10:42)…山住峠(10:56〜11:22)…山住神社(11:25〜40)…鳥居橋(12:37)…河内浦・山住家(12:42)…駐車地(12:52)―〈車移動〉―アカクボ沢トチ入口(13:05)…アカクボ沢トチ巨木(13:17〜27)…トチ入口(13:40)―〈車移動〉―高根城跡散策(14:05〜15:00)―〈往路〉―島田中央公園P(16:50)

山住古道は県道・水窪森線開通以前に歩かれていた参道で、河内浦(こうちうれ)と山住神社を結ぶ距離約2km・標高差約550mの山道が、水窪のNPO「山に生きる会」によってハイキングコースとして整備された。山住アカクボ沢のトチは、河内浦からアカクボ沢を800m程溯った上流部に在って、目通り8.7m、樹高35m、樹齢600年で静岡県下一のトチの巨木。

河内浦に車を置き、鳥居の掛かる山住古道入口から登り始める。九十九折の急斜面に付けられたザラザラとして歩きづらい。一旦県道に出るがすぐに山道となる。穏やかな天気であるが北斜面の谷沿いの道は陽が射さず、相変らずザラザラの急斜面で、お世辞にも快適とは言い難い。途中には「落ちない橋」と命名される微妙なバランスの桟橋があって、下りでは少しスリルを感じる。標高900mの六合目で尾根に出ると道幅も広くなって、やっと歩き易く、参道らしくなった。「家康の腰掛石」は山住神社と徳川家の関係を窺わせるが、他に参道を感じさせるような遺物はなかった。2時間程で山住峠へ出た。太陽の光を全面に浴びる常光寺山は、水窪河内川の谷を隔てて大きい。

今回の目的のひとつは、今まで山歩きで山住を訪れて気になっていた箇所を訪れること。峠からスーパー林道を家老平方向に進むと「常光神」と書かれた標識を目にする。尾根に上がってみると祠があって、樹林の合間からその先を望むと常光寺山頂を向いている。ここは常光寺山の遥拝所だったのだろう。実際、山住神社の宮司は「常光寺山が山住神社の奥の院である」と語っているのだった。常光寺山→山住神社→竜頭山→秋葉山と尾根沿いに南下していった元々の信仰の痕跡が見てとれる。

常光寺山の「光」の信仰が、焼畑農業や冶金の火と結びついて、平地に近い秋葉山の方へ集約され、長野市北方の飯綱山からもたらされた秋葉信仰(秋葉三尺坊)とが加わり、根付いたことになる。(「秋葉古道の成立過程と果たしてきた役割の研究」中根洋治ほか)

祠から平らな尾根を少し北に行った1108m三等三角点の点名は「山住峠」。「水窪百山」の標識が掲げられていた。

昼食と山住神社に参拝の後、1時間程で河内浦に下り、これも目的であった山住家に立ち寄った。城のような大きく堅牢な石垣の上に建つ山住家は、800年に亘って山住神社の神事を司ってきた名家であったが既にこの地を下りている。とは言え屋敷や庭が荒れた様子は無いのは、過日の塩の道ウォークで訪れた水窪川右岸の集落と同様に、定期的に通ってくる者があって保たれているのだろう。山住家に限らず周りに生活の気配は感じられず、もはや河内浦自体は無住の集落となっているようだ。屋敷地内には「山住大権現」を祀った社があって、修験道との関連も窺われる。また、山住家は青崩峠下に鎮座する足神神社の社家・守屋氏の分家であったと言われるから、山住の信仰が遠山谷を通ってきた諏訪信仰との関係も窺われる。

一旦車に戻り県道を上ってアカクボ沢のトチノキ入口に向かう。細い山道を谷底に向かって10数分ほど下ると沢の岸辺に堂々と巨木が立っていた。トチノキは日本の山村地域の暮らしを支えた重要な樹種で、実は縄文時代より食用され、材からは臼や捏ね鉢などが作られる。水窪地域にはアカクボ沢以外にもトチの巨木が何本か残り、またとトチ餅も地場の名物である。「里近い栃の木は人びとに守り育てられてきたのであり、そこには栃と人の共生関係があった」(「神と自然の景観論」野本寛一)。

今回の番外篇では、今までの山行の中で気になったが省略してきた事象をいくつか拾うことができて、自分なりに満足した山歩きだった。これも「塩の道」シリーズの意味だと思っている。

(TAN)

12月10日、水窪の河内浦から山住神社まで山住古道を辿る。ザラついた急斜面が滑りやすく難儀したが、地元の山の会によって良く整備された往復三時間のたいへん気持ち良いコースでもあった。途中から常光寺山が手に取るように近くに見えた。お犬様をお祀りしている神社に着くと奥三河方面の山々の眺望が素晴らしかった。 水窪、アカクボ沢の源流部で県下一の栃の巨木に感動する。 水窪の町の木は「栃」である。栃の木は谷沿いに生える。食料として実を恵み、水源地を守り、渓流の岸辺を守り、渓流魚を育んだ。 焼畑の人々にとって栃の豊かな実りは切実な願いであった。この土地には「栃を伐る馬鹿、植える馬鹿」という諺がある。大切な食料を恵んでくれる栃の木を伐るのは愚か者である。栃は苗木で植えてから豊かな実をつけるようになるには、人の世で三代かかると言う。すぐには実らないのである。樹囲8m70cm、樹高35m、樹齢600年の見事な栃の巨木であった。

(TAK)

山住家石垣

赤と橙

山住古道鳥居から歩きはじめ

いきなりの急坂

落ちない?橋

山住峠三角点での集合写真

山住神社

樹齢600年の栃ノ木

高根城跡

高根城跡にて

コース・ログ(TANさん) 文(TANさんTAKさん) 写真(SHIさんTAKさん)投稿【SHC広報K】

2023年12月13日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 17:01 │Comments(0) │グループ山行

おはようハイキング 第142回 「粟ヶ岳」

おはようハイキング

第142回『粟ヶ岳』

2023年12月2日

第142回『粟ヶ岳』

2023年12月2日

参加者:7名

■ コース

東山いっぷく処5:38…6:23粟ヶ岳6:32…6:33かっぽしテラス6:45…7:34東山いっぷく処

気温4℃ 晴れ

師走の暁の空の下「茶文字」で知られる粟が岳。その山頂への夜明け前の山道をいっぷく処から登り、朝焼けの凛とした空気を吸い込んで来た。日の出は神津島あたりからだったが水平線には雲が湧いていてその上からだった。富士山はよく見えた。足下のかっぽしテラス床、そしてベンチは一面霜で覆われていた。寒いね、寒いなあと声をかけつつ、朝焼けの中頂上をあとにした。夜は赤いハートのイルミネーション、周辺にはゆるきゃん△2のフォトパネル付きビューポイントがあり立ち寄り。

曙

富士山

夜明け

かっぽしテラス

寒いね、寒いなあ

朝焼けの凜とした空気

ゆるきゃん△2フォトパネルと粟ヶ岳

ルート・ログ(ASAさん) 文・写真(ASA・KUDさん) 投稿【SHC広報K】