智者山・天狗石山(奥大井)

智者山・天狗石山(奥大井)

10月定例山行

2023年10月29日

参加者19名10月定例山行

2023年10月29日

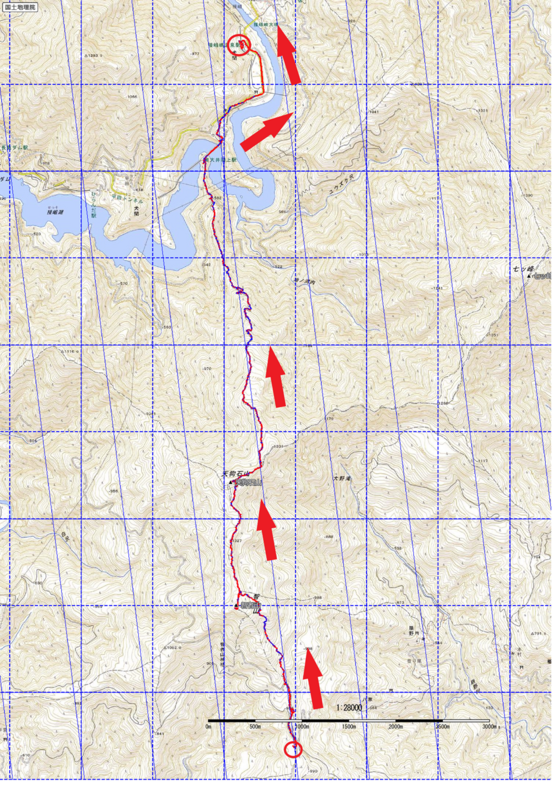

■コース

島田中央公園(6:30)=道の駅茶茗館=〈R362〉=富士城=八草辻P(8:10)

八草辻(8:20)…智者山登山口(8:38)…〔降雨カッパ着8:55〜9:00〕…智者山(9:35〜45)…天狗石山(10:25〜11:00)…長島ダム展望所(12:10〜15)…奥大井湖上駅(13:00〜15)…接岨峡温泉駅(13:55〜)※森林露天風呂入浴

接岨峡温泉駅(15:23)=〈井川線〉=千頭駅(16:32)=島田中央公園(17:45)

距離/10.73km 累積標高/登り620m、下り1083m 行動時間/4時間40分(休憩含む)

雨が降ったり、晴間が見えたり、目まぐるしく変わる天候だったが、風が無かったのは幸いした。八草辻から智者山へ上がるルートは初めてで興味深かった。川根本町で推すだけあって、智者山神社からに比べると距離はあるが傾斜は緩やかで、歩きやすいように思えた。智者山から天狗石山の稜線は、広葉樹と足下の苔の気持ち良い尾根歩き。肝心の紅葉は稜線でもまだ一週間余り早い様子だが、それでも陽が射すと鮮やかな色の葉もあって愉しめた。奥大井湖上駅への長い下りも、参加メンバー全員が集中を切らさずに歩き通せたことは良かった。

下山後、接岨峡温泉駅のすぐ横にある森林露天風呂に入浴。クラブ創立五周年の赤石山行の帰りに寄った(?)以来と思うが、ヌルヌルの泉質で良い温泉だった。これまた何十年ぶりに乗車の井川線トロッコ列車には、大勢の観光ツアー客が乗車していて驚いた。本線の不通で苦境に立つ大鉄にあって、随分頑張っているなと妙に感心した。昔、奥泉から猿見石山経由で天狗石山に登った際に、同行のE氏(元赤石避難小屋主)が「大鉄を使ってやって」と言っていたのを思いだした。その点でも今回少しは貢献できてよろしかった。(TAN)

道の駅 茶銘館

八草辻P

最初の登り

登り始めて雨

智者山

晴れてきた

天狗石山横を登る

天狗石山

天狗石山頂

本日のオールキャスト

昼食

どんどん下る

紅葉には少し早かった

長島ダム展望地

湖上駅

トロッコ電車

車回送班出発

振り返って湖上駅

接岨峡温泉立ち寄り

接岨峡温泉駅より千頭駅へ向かう830円

接岨峡温泉駅15時23分発千頭行き

湖上駅通過

車窓より歩いた山並み

千頭駅到着

先行移動の車回収班が時間短縮してくれて予定より早く帰宅することが出来た。安全運転もさることながら感謝です。(KUD)

コース・文・ログ TANさん 写真TAK・SIN・KUDさん 投稿【SHC広報K】

2023年10月30日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 22:14 │Comments(0) │定例山行

高川山

高川山

2023年10月24日(火)

2023年10月24日(火)

参加者 8名

■コース

中央公園(6:00)=藤枝岡部IC=新東名・富士五湖道路・中央道=都留IC=道の駅つる(8:40-9:00)…古宿 登山口(9:35)…しらの沢分岐(10:06~15)…高川山(11:30―12:20)…小形山分岐(12:25)…中谷(13:20)…駐車場(13:42‐14:05)=葭の池温泉(14:50-15:20)=往路と同じ=中央公園(17:45)

高川山はフクジュソウが咲くということでその時期に行ってみたいと思っていたが、大月市の秀麗富嶽12景だから新雪の時期もいいだろうと計画した。道の駅に駐車後、古宿を目指す。集落の最後の家の近くに桃の花が咲いていた。林道を暫く行くと分岐となり、涸れ沢を渡る。枝尾根に登る道は結構急だ。山頂を目指すとロープが張られた急登となる。更に進むと山頂直下の岩場のロープ場が現れた。ここを頑張れば広くない山頂に出る。先客30名程がおり、何処に座ろうかと思っていると直ぐに下山し、私たちだけとなった。富士を見ながらゆっくり昼食タイムとする。紅葉もそこそこ見られ、秋の深まりを実感する。下山後恒例の道の駅の買い物、そしてお楽しみの葭乃池温泉。細い道を辿り着いた温泉は非常に熱かった。数十年入ってみたいと思っていた温泉だがこんなに熱いとは知らなかった。それでもさっぱりして帰路に着いた。

山梨リニア実験線の隣「道の駅つる」からスタートです。

しっかりした案内表示

しらの沢コースを登ります。

中々の急坂です。

山頂直下には岩の壁が待ち構えていました。

山頂では貸切のランチでした。

今日の富士山は雲とたわむれ、薄化粧です。

三つ峠山はくっきりと見えています。

高川山のじゃんけん勝負は、パーの勝ちです。

本日のぬくぬく湯は、「葭之池鉱泉」でした。

コース・文 OSHさん ログ・写真 SUZさん 投稿【SHC広報K】

2023年10月28日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 11:39 │Comments(0) │グループ山行

第8回「塩の道」ウォーク 水窪・池島〜上町[青崩峠・合戸峠越え]

第8回「塩の道」ウォーク 水窪・池島〜上町[青崩峠・合戸峠越え]

2023年10月21,22日

2023年10月21,22日

参加者 6名

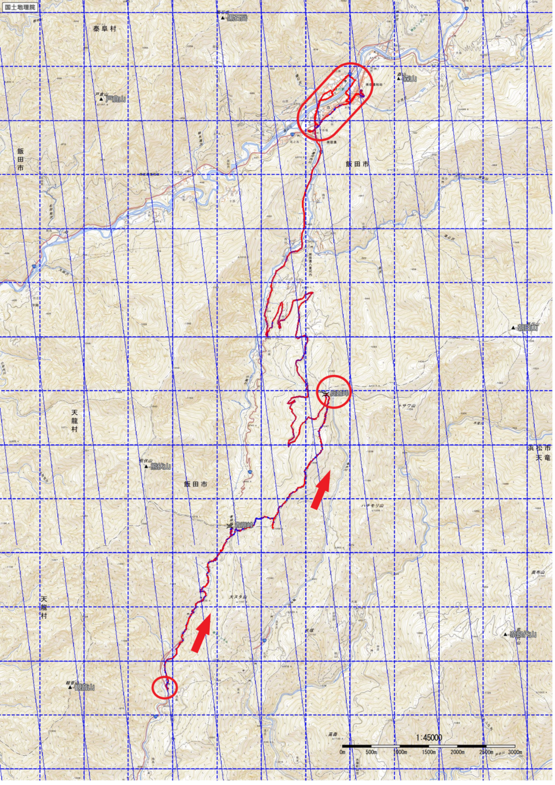

■コース

10月21日(土)快晴

島田金谷IC(6:00)=〈新東名〉=浜松浜北IC=〈R152〉=水窪・池島(8:30)

※兵越峠へ車デポ

池島(9:10)…足神神社(9:55〜10:05)…青崩峠登山口(10:35)…青崩峠(10:55〜11:05)…青崩嶺(12:15〜40)※昼食…遠木山(13:10〜20)…兵越峠(13:50)

距離:7.0km 累積標高:登り863m/下り335m 行動時間:約4時間(休憩含まず)

※池島へ車回収 兵越峠(14:25)=道の駅・遠山郷(14:50)

道の駅・遠山郷(14:58)…下市場諏訪神社(15:12)…和田城跡・龍淵寺(15:42〜52)…道の駅・遠山郷(16:20)※かぐら山荘泊

距離:4.08km 累積標高:登り・下り74m 行動時間:約1時間30分(休憩含まず)

10月22日(日)快晴

道の駅・遠山郷(8:25)…押手沢引返し(9:20)…合戸峠(10:12〜22)…百体庚申(10:51〜57)…旧木沢小学校(11:15〜12:20)※昼食…梨元(12:30)…八日市場(13:23)※橋崩落通行止め、上島まで約2㎞引返し…上町正八幡宮(14:47〜52)…上町地場産品店(15:05)

距離:19.34km 累積標高:登り688m/下り513m 行動時間:約5時間30分(休憩含まず)

上町(15:40)=〈往路〉=島田(18:10)

夏の間休止していた「塩の道」ウォークの第二期を再開。いよいよ遠州地域を抜け南信地域へと入り諏訪を目指す。ここからは青崩峠、地蔵峠、分杭峠、杖突峠と千メートル余の峠を越えていく4回の本線区間と、飯田・越久保から上町へ抜ける支線の小川路峠越えを計画している。

青崩峠越えは本シリーズのメインの一つ。この峠を境に「塩の道(南塩ルート)」の街道名は信州街道から秋葉街道へと変わる。兵越峠に向かう道路との分岐点の水窪町池島から歩き始める。ヤマメ地蔵(鯖地蔵)、足神神社、悉平太郎墓、木地師墓などを見ながら歩を進めると、久しぶりの「塩の道」石碑が建つ青崩峠入口となって、石畳の山道を20分ほど登ると1082.5メートルの峠に出た。遠州側に三体の石仏が祀られた峠は稜線鞍部の幅3メートル位の切通しで、国境(くにざかい)の峠にしては意外なほどこじんまりとしたものだった。信州側に少し下ってみると、左手に峠名の由来となった青いガレが凄惨な姿を晒している。この脆い地質こそが幻の国道となってきた理由であるが、現在、峠の深い地下では紆余曲折した三遠南信道のトンネルが貫通し、新しい「塩の道」が作られようとしている。峠の案内板には次のように記されていた。

青崩峠は、遠州と信州の国境にあって古くからある信州街道(秋葉街道ともいう)の峠である。この道は昔から海の幸や山の幸が馬や人の背によってこの峠を越して運ばれたことから「塩の道」ともいわれている道である。

また、戦国時代、武田信玄の軍勢が南攻のためこの峠を越えたと伝えられ、近世には多くの人々が信州、遠州、三河の神社、仏閣に参詣するためにこの峠を越した。近代においては、可憐な少女達が製紙工女として他郷で働くために越した峠でもあり、多くのロマンと歴史を刻む峠である。

当初の計画では峠を越えて信州側に入るつもりであったが、災害や三遠南信道工事に伴う通行の可否が不明で、県界尾根を北東に進み兵越峠へと迂回することとした。登り始めこそ急坂であったが、階段などでよく整備されたハイキングコースで、染まり始めの紅葉を見ながら気持ちよく歩くことができた。青崩嶺、遠木山、国盗山と進み兵越峠に出ると、明日行われる「国盗り綱引き合戦」の設営準備で多くの人が勤しんでいた。こちらは青崩峠と違って大きな綱引き大会もできるほどの広い峠で、武田の数万の大軍が越えるには相応しいか……。ここからデポしておいた車で和田の道の駅遠山郷に向かう。

第一日目

足神神社

木地師墓

青崩峠入口の「塩の道」石碑

青崩峠信州側1

青崩峠信州側2

青崩峠の石仏

青崩峠から遠州側を望む

青崩峠の道標

青崩嶺山頂

遠木山山頂

道の駅遠山郷は光岳、池口岳などの登山の折に前泊場所、また帰路の温泉立寄りで何度か訪れているが、和田の町自体を散策したことは無かった。下市場諏訪神社、下和田道標、和田の街並、和田城跡・龍淵寺と街道を歩いてみた。赤石山脈と伊那山地に挟撃されたような狭い遠山谷にあって、僅かに平坦地を持つ和田が峠麓の宿場として栄えたのは、遠州側の水窪と全く同様な事情だろう。古い屋号の看板や立派な倉が残る旧道の街並にその名残を感じられた。面白いのは、出会う人たちに旅の目的を問われ、「塩の道」歩きと答えても何かきょとんとされたままで、「秋葉街道」歩きと答えて初めて納得の顔をされる。太古からの数多の「塩の道」通過点ではなく、近世になって確立され続いた「秋葉街道」宿場町として栄えてきた記憶の方が鮮明というわけだろう。

下市場諏訪神社

下市場諏訪神社の御柱

下和田道標

街道の「辻や」屋号看板

和田「猿田彦大神・金山大神」碑

第二日目

翌日は、合戸峠を越えて木沢へ、さらに上町までを歩いた。古道の消滅や大雨災害による橋の陥落などで往きつ戻りつする箇所もあって、思いの外長距離となったが、そうしたハプニングも古道歩きの旅の要素と思える。木沢に下る坂道で思いがけず顔を出してくれた南アルプス・兎岳と、下った先の木造の旧木沢小学校が殊に印象深かった。

「あしたに仰ぐ ひじり岳 夕べに望む うさぎ岳」(木沢小学校校歌より)

塩の道は南アルプス西麓の中央構造線の谷を北上して行く。

押出橋脇の「水神」碑

合戸峠に祀られる地蔵尊と馬頭観音

合戸峠

木沢の百体庚申

旧木沢小学校

同校舎内の教室

梨元停車場の旧森林鉄道軌道跡

上島白山神社、鳥居両側は霜月祭のモニュメント

上町の秋葉・金毘羅碑

上町・ふるさと保存館「ねぎや」

木地師墓

木沢の坂上から望む兎岳

第一日目10/21

第二日目 10/22

ルート・文・ログ TANさん 写真TAN・SINさん提供 投稿【SHC広報K】

2023年10月27日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 17:02 │Comments(0) │グループ山行

四阿山・根子岳

四阿山・根子岳

2023年10月18日

2023年10月18日

参加者 2名

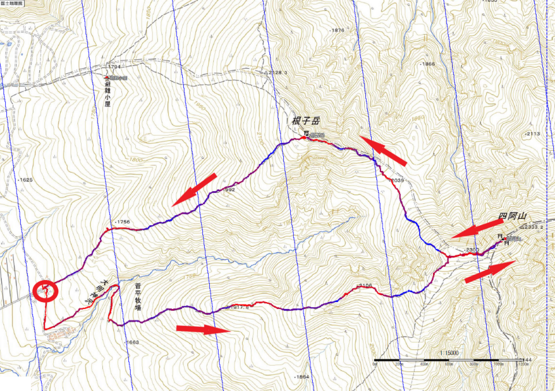

■コース

05:50菅平牧場駐車場…06:01四阿山登山口(中四阿経由)06:04…07:07小四阿07:21…07:58中四阿08:12…09:06四阿山09:35…10:59根子岳11:56…13:10菅平牧場駐車場

晴れ スタート時8℃ 着時18℃

四阿山山頂からは大変幸いにも手前に浅間山、奥に八ヶ岳、更に奥に富士山。そのすぐ右隣に南アルプス、そして乗鞍から大天井、野口五郎岳、火打ち・妙高まで全部見えた。その先の日本海は雲がかかっていて見えず贅沢なことだか少し残念だった。紅葉はナナカマドの見当たらない山のようでその代わりクロマメノキの赤・白樺の黄、薄緑の笹のコントラストが映えていた。四阿山の登山道は背丈ほどもある笹とぬかるんだ道で滑って転ぶと泥だらけになりそうだった。根子岳の方は乾燥していて登り易く、下りも視界が開けていて爽快です。四阿山山頂には山家(やまが)神社奥宮があり、真田三代から厚く信仰されていた由、根子岳は田中澄江氏の花の百名山の一つに出てきます。

四阿山登り口

南側展望八ヶ岳方面

八ヶ岳の奥に富士山

四阿山頂上から根子岳、奥は北アルプス

南東方向に浅間山と嬬恋村

頂上にある山家神社奥宮

四阿山頂上

四阿山より根子岳に向かうその鞍部より

根子岳途中より笹原と四阿山

クロマメノキの赤と白樺の黄

根子岳山頂より北アルプス

根子岳山頂

根子岳下り途中から根子岳 右奥に四阿山

文・コース・写真 KUD 投稿【SHC広報K】

2023年10月19日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 17:40 │Comments(0) │グループ山行

雨飾山

雨飾山

2023年10月9-11日

2023年10月9-11日

参加者 4名

■コース

10/9 (雨時々曇り) 島田(7:00)==島田金谷IC=新東名・中部横断道・中央道・長野道・国道148号=糸魚川市能生=根知=雨飾温泉雨飾山荘(泊)

10/10 (雨時々曇り)雨飾山荘=糸魚川市=小谷村=鎌池=小谷温泉雨飾荘

10/11(曇り時々雨) 雨飾荘(小谷村)(7:00)==雨飾高原キャンプ場駐車場(7:10~20)‥河原湿地帯(7:40)…雨飾山展望地(9:25~40)…駐車場(11:20)

2日間登山のチャンスを狙ったが、残念ながら荒菅沢を見下ろす展望場所で雲に見え隠れする雨飾山を眺めつつ、引き返す山行となってしまいました。

山麓の2つの温泉宿は、名前は似ているが、お互い特長的。雨飾山荘は、明治時代に巨木で作られた歴史を持つ雪国木造建築の山小屋、携帯電波が通じない山中の静寂と布団以外何もない和室、適温で包み込むような泉質の湯は都忘れの名を持つ秘湯の湯。一方雨飾荘は、漆喰と梁の調和のとれた古民家風のたたずまいを持つ現代的な旅館。整備された食堂とテレビ、トイレの完備する客室。大浴場には豊富な湧出湯量を惜しみなくかけ流す温泉。旬の食材を使う会席料理は一品ずつ言葉を添えるフルコース。共に満足できた宿泊場所でありました。

新潟県糸魚川では、能生のかにや横丁で紅ズワイガニを満喫、フォッサマグナミュージアムでの大人の学習会や根知谷での糸魚川静岡構造線の大断層の露頭見学、長野県小谷村では、秋への彩りを整えつつある紅葉の名所鎌池、塩の道千国街道、栂池高原の玄関口、古民家レストランnagano、道の駅鬼の厨のかまどご飯。これらの雨飾山登山を狙った間の雨の観光もなかなか良かったと思い返しています。

最終日、雨予報が一切なかったはずでした。朝7時過ぎに駐車場に着いた時は、青空と太陽が顔を出し、天候が回復する気配に満ちていました。その後、太陽が雲に隠れることもありましたが、概ね曇り時々晴れの天気で推移していましたが、9時頃に急に雨が降り出し、その後は、駐車場に戻ってくるまで雨が降り続いていました。一つの目的地であった荒菅沢手前の展望地に到着すると、引き返す登山者のグループがあり、山頂の雲の様子を眺め、断念いたしました。○○心と秋の空、わかっているはずなのに、何故か苦しい、悔しい、もの悲しい。登山道で雨飾山5回目の登山という男性のシニア登山者と話しましたが、初回の感動が忘れられなくてとのこと。まだ2回目の山行では、まだまだということなのかと、思い知らされた気分となりました。(SUZ)

雨飾山何とも素敵な魅力的な名前だ。以前から行ってみたいと思っていたら、やまびこに鈴木さんの格別な秋山の一つに雨飾山が挙げられていて感動の写真が添えられていた。もう絶対見たい行きたいで今回実現した山行でした。残念ながら二日間は雨模様で三日目の曇り日に登山を実行としたのですが、山の中腹辺りからまさかの雨に遭い、兎に角写真に載っていたあの荒菅沢まではと行くと、色づき始めながらも流石に素敵で雨の中暫く記念写真を撮ったり行き交う人とおしゃべりをしてそこに立ち止まっていました。行きも帰りも温泉とカニと蕎麦三昧に雨バージョンでの素敵な鎌池他にも翡翠館にフォッサマグナ楽しいかぎりでした。長い距離運転しガイド役を担当してくださった鈴木さんに心から感謝感謝です。ありがとうございました。(KUB)

雨飾山は雨で山頂に行くことができませんでした。荒菅沢を下る手前で、山の紅葉、大きな布団岩、岩壁のコントラスト素晴らしい風景が見られました。糸魚川の翡翠、日本列島を二分する断層の見学少し知識を得たり、食もしっかり味わって来ました。(KUR)

能生の紅ズワイガニにご満悦

道の駅かにや横丁は、凄い熱気に包まれています。

道の駅かにや横丁は、凄い熱気に包まれています。 根知谷から見上げる雨飾山の姿

根知谷から見上げる雨飾山の姿 雨飾山荘の湯

雨飾山荘の湯 雪国木造建築の 雨飾山荘

雪国木造建築の 雨飾山荘 雨飾山荘玄関前からの海谷山塊の鋸山(右)と鬼ケ面山

雨飾山荘玄関前からの海谷山塊の鋸山(右)と鬼ケ面山 根知谷 フォッサマグナの大断層露頭

根知谷 フォッサマグナの大断層露頭 僅かに紅葉している雨飾高原の鎌池

僅かに紅葉している雨飾高原の鎌池 おしゃれな雨飾荘

おしゃれな雨飾荘 青空の下雨飾山頂への山道を登る

青空の下雨飾山頂への山道を登る 雲に包まれる雨飾山頂

雲に包まれる雨飾山頂 雲が切れかかる雨飾山

雲が切れかかる雨飾山 雨がやみ、陽が射し始める下山口手前の湿原

雨がやみ、陽が射し始める下山口手前の湿原 今夏赤石小屋に約三か月暮らして、毎日小屋前から赤石岳、聖岳、兎岳etc.を眺めた。そこに立てばその景色がそこにあるのは当たり前にはなったが、日々刻々変化していくので、同じ景色は二度と見ることはできず、最後まで新鮮であり感動させられた毎日だった。登山者として来訪する時、どんな景色を期待するかは各人違うだろうが、ベストなそれを見ることができるのは奇跡に近いのだと思う。でもそうでなくでもそれは本物であり本当の姿なのだ。

今夏赤石小屋に約三か月暮らして、毎日小屋前から赤石岳、聖岳、兎岳etc.を眺めた。そこに立てばその景色がそこにあるのは当たり前にはなったが、日々刻々変化していくので、同じ景色は二度と見ることはできず、最後まで新鮮であり感動させられた毎日だった。登山者として来訪する時、どんな景色を期待するかは各人違うだろうが、ベストなそれを見ることができるのは奇跡に近いのだと思う。でもそうでなくでもそれは本物であり本当の姿なのだ。前置きが長くなったが、雨飾山、色んな角度から楽しもうということで、雨飾温泉からスタート小谷温泉ゴールという計画だった。しかし雨のためピストンに変更、そして山頂断念、もちろん残念ではあったけれど、紅葉前のブナの林はまるで新緑のように眩しかったし、実際ガスに見え隠れする雨飾山を眺めて、素晴らしいであろう紅葉も想像できた。毎回、二度目は無いという思いで歩いているが、残念があると再度という思いになる。今回もそういう思いが湧いてくる山行となった。そして、その山の色んな季節の、様々な姿を観てみたいという思いを再認識した夏~秋となった。(MAS)

ブナ林を登る

最後に見た雨飾山

ルート・ログSUZさん 写真SUZ・MASさん 文SUZ・KUB・KUR・MASさん提供 投稿【SHC広報K】

2023年10月16日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 13:12 │Comments(0) │グループ山行

おはようハイキング23年、10月のお知らせ(続) 10/13付 中止です

おはようハイキング23年,10月のお知らせ(続) 10/13付 中止です

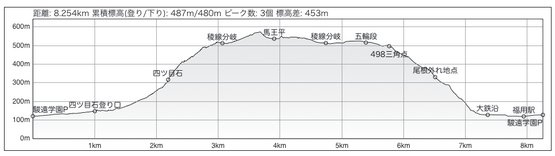

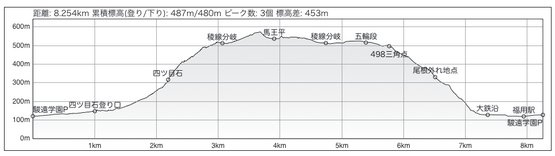

第141回 『 福用~馬王平』

第141回 『 福用~馬王平』

第141 回 おはようハイキング「 福用~馬王平 」

2023,10月13日(金)付

2023年10月15日(日)に予定しております第141 回 おはようハイキング「 福用~馬王平 」は、残念ながら雨が確実なため中止し11/12に延期致します。

島田市の最高峰・八高山(832m)中腹の馬王平まで、いつもと少し違うルートで周回します。八高山は修験者によって開かれた山で、馬王平の地名や白光神社の由緒にその名残が見られます。

今回は読図ミニ講習として、地形図の見方やコンパスの使い方を練習しましょう。

一般の方々もお気軽にご参加下さい

コンパスお持ちでしたらご持参下さい、お持ちでなくても参加できます。

連絡先は本ブログPC画面左上の「オーナーへのメッセージ」をご利用下さい

■日時 令和 5 年 10月 15 日( 日 (雨天中止))

■集合

第1集合場所 島田市中央公園 第5駐車場 午前6 時20 分発

最終集合場所 島田市福用 駿遠学園駐車場(北五和会館向い) 午前6 時50 分

■コース

福用 7:00……四ツ目石……稜線分岐……580標高点……馬王平 9:00……五輪段…〈ゆるやかコース〉…498三角点…福用駅…駿遠学園P 11:00

※トイレ:福用駅

※距離/約8.3km 累積標高/480m 所要時間/約4時間 R定数/14.76

■持ち物 日帰りハイキング一般装備、地形図、コンパス

■注意事項 特になし

■担当 市内北G

投稿【SHC広報K】

2023年10月13日 Posted by 島田ハイキングⅢ at 19:01 │Comments(0) │お知らせ

おはようハイキング22年、10月のお知らせ

おはようハイキング23年、10月のお知らせ

第141回 『 福用~馬王平』

第141回 『 福用~馬王平』

第141 回 おはようハイキング「 福用~馬王平 」

島田市の最高峰・八高山(832m)中腹の馬王平まで、いつもと少し違うルートで周回します。八高山は修験者によって開かれた山で、馬王平の地名や白光神社の由緒にその名残が見られます。

今回は読図ミニ講習として、地形図の見方やコンパスの使い方を練習しましょう。

一般の方々もお気軽にご参加下さい

コンパスお持ちでしたらご持参下さい、お持ちでなくても参加できます。

連絡先は本ブログPC画面左上の「オーナーへのメッセージ」をご利用下さい

■日時 令和 5 年 10月 15 日( 日 (雨天中止))

■集合

第1集合場所 島田市中央公園 第5駐車場 午前6 時20 分発

最終集合場所 島田市福用 駿遠学園駐車場(北五和会館向い) 午前6 時50 分

■コース

福用 7:00……四ツ目石……稜線分岐……580標高点……馬王平 9:00……五輪段…〈ゆるやかコース〉…498三角点…福用駅…駿遠学園P 11:00

※トイレ:福用駅

※距離/約8.3km 累積標高/480m 所要時間/約4時間 R定数/14.76

■持ち物 日帰りハイキング一般装備、地形図、コンパス

■注意事項 特になし

■担当 市内北G

投稿【SHC広報K】